オスグッド・シュラッター病とは|成長期に多発するヒザの痛みの症状・原因・治療と予防

成長期の子どもに多く見られるヒザのスポーツ障害のひとつがオスグッド・シュラッター病です。この症状は小中学生男子に多く発生し、ジャンプやダッシュ、キックといった動作を繰り返すことで脛骨と膝蓋靱帯の結合部にストレスがかかり、剥がれや炎症が起こります。10歳から15歳の特に男子に多いとされ、一般に「成長痛」と呼ばれることもありますが、実際には膝蓋腱が付着する脛骨粗面(けいこつそめん:ヒザのお皿の下の骨の出っ張り)に炎症が起こる、使いすぎによるスポーツ障害です。

特に急激に身長が伸びる時期には骨・筋肉・腱・靱帯などの成長のバランスが崩れやすく、ヒザ周囲の組織に過剰なストレスがかかるため発症リスクが高い状態です。ここでは、オスグッド・シュラッター病の原因、実際の症状、診断や治療法、予防について解説します。

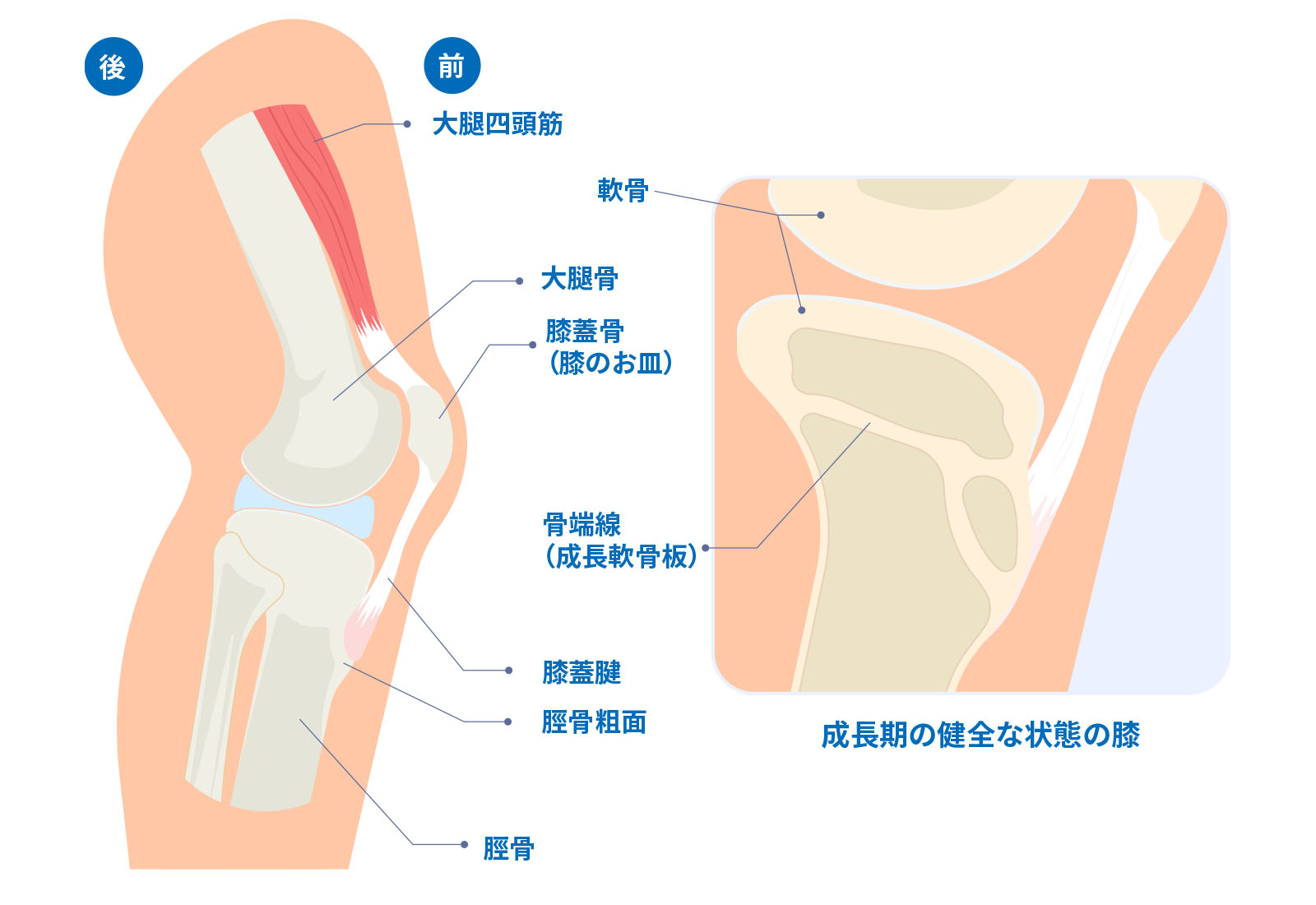

成長期のヒザの仕組み

成長期のヒザを横から見ると、骨の端にある「骨端線(こったんせん)」はまだ閉じていません。骨端線は骨が適切な大きさや形に成長するための成長軟骨板で、大人の骨に比べて柔らかく脆弱です。成長軟骨板は成長が終わると硬化して硬い骨になります。

ヒザを伸ばすときには、大腿四頭筋が膝蓋骨を介して脛骨粗面を引っ張ります。大腿四頭筋は強力な筋肉ですが、脛骨粗面は個人差があるものの約1.5cm×2.0cmほどと小さく、構造的に弱い部位です。そのため、ジャンプやダッシュなどの繰り返し動作で過度な力が加わると炎症や剥離が起こりやすい状態になります。

オスグッド・シュラッター病とは

成長期のヒザでは、前述の通り骨端線がまだ閉じておらず脆弱なため、強い牽引力が加わると損傷しやすい状態にあります。また、成長期は急激に身長が伸びて骨も急成長を遂げますが、筋や腱などの軟部組織は同じようには成長しません。そのため大腿四頭筋の柔軟性低下(いわゆる太ももの筋肉が硬くなる状態)が起こり、ジャンプやダッシュなどの繰り返し動作によって膝蓋骨を介した強い牽引力が脛骨粗面にかかります。こうした負担が繰り返されることで骨端線や脛骨粗面に炎症や剥離が起こり、オスグッド・シュラッター病が発症します。

オスグッド・シュラッター病の症状

典型的な症状

ヒザのお皿の下、脛骨の骨上部あたりで特に運動時に痛みを感じます。運動時に強く出て休むと軽快することが多いですが、進行すると持続痛に変わる場合もあります。局所の熱感・腫れを伴い、進行例では脛骨粗面の隆起が目立つことがあります。

- ヒザのお皿の下の痛み(脛骨粗面の圧痛)

- 腫れや熱感

- 脛骨粗面の隆起(こぶ状の出っ張り)

スポーツ能力への影響

ジャンプ時の疼痛でジャンプ力が低下したり、ダッシュ時の痛みでタイムが落ちたりと、競技パフォーマンスに直結します。突発的に発症するわけではないため、痛みを抱えたまま競技を続けてしまうケースもあります。

大人になってからの後遺症

脛骨粗面部の骨端線が閉鎖する18歳前後には快復することが多い一方、一部では大人になってもヒザの下に痛みが残る後遺症がみられます。強い痛みが続く場合には、骨片摘出などの手術が検討されることもあります。

オスグッド・シュラッター病の原因

- 骨と筋肉・腱の成長速度の差による柔軟性低下

- 大腿四頭筋が脛骨粗面を強く引っ張る繰り返し動作

- 練習量の急激な増加やストレッチ不足

- 跳躍やダッシュ動作の過度な繰り返し

オスグッド・シュラッター病の診断とレントゲン検査

膝蓋骨下を押すと痛みがある場合にはオスグッド・シュラッター病が疑われます。診断は問診や触診が基本ですが、必要に応じてレントゲン検査を行い、脛骨粗面の盛り上がりや、骨の一部が小さく分かれて写る分離が確認されることがあります。また、超音波検査やMRIで炎症の範囲や骨・軟部組織の状態を詳しく評価することもあります。

オスグッド・シュラッター病の治療

保存療法

オスグッド・シュラッター病は成長期が過ぎると自然に軽快することが多いため、基本的には保存療法が中心となります。

- 安静:ヒザの痛みの原因となったスポーツや活動を停止します。数週間で済む場合もあれば、1〜2か月かかることもあります。医師の指導に従いましょう。

- アイシング:痛みや腫れの軽減のため、患部にタオルを巻いた保冷剤などを1回10〜15分、一日に数回あてます。

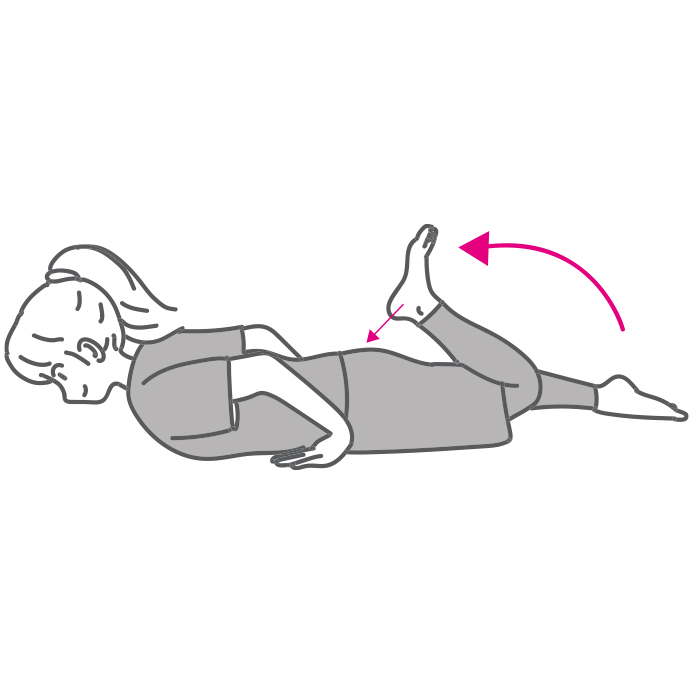

- 理学療法:理学療法士の指導のもと、ストレッチ(大腿四頭筋・ハムストリングス)や筋力回復・可動域改善・バランス訓練などを段階的に行います。

- リハビリ:段階的に筋力や可動域を回復させます。

- 薬の使用:必要に応じて消炎鎮痛薬を併用する場合があります。

手術が必要な場合

ごく一部の症例では、成長後も強い痛みが続き、骨片が遊離して症状が残ることがあります。そのような難治例に限って、骨片摘出などの手術が行われます。

オスグッド・シュラッター病の治療法|サポーターやテーピングの活用

補助的手段としてサポーター(オスグッドバンド)やテーピングを用いることがあります。

- サポーター:ヒザ下を圧迫して衝撃を和らげ、運動時の痛みを軽減します。

- テーピング:ヒザの安定性を一時的に補助し、競技復帰をサポートします。

※テーピングは安価ですが、長時間使用による耐久性の低下、適切な巻き方に知識が求められます。サポーターは誰でも簡単に装着脱着ができ、繰り返し使用できるため長い目でみると経済的です。

※いずれも根本治療ではないため、安静・アイシング・理学療法と併用することが重要です。

オスグッド・シュラッター病の予防とリコンディショニング

成長期の子どもは自分で運動量を調整できないことも多いため、保護者や指導者がコンディションを把握することが大切です。脛骨粗面を押すチェックなどを定期的に行うように指導しましょう。

また、大腿四頭筋の柔軟性が低下する(いわゆる太ももの筋肉が硬い)ことも、ヒザへの負荷を増加させることの契機になるため、大腿部の柔軟性チェックも併せて行うと良いでしょう。

定期的なチェック

予防の取り組み

- 大腿四頭筋・ハムストリングスのストレッチ

- 練習前後のウォームアップ/クールダウン

- 症状があるときのアイシング

- 再発防止のためのサポーターの使用

- ストップ動作(減速・停止姿勢)などの姿勢の改善

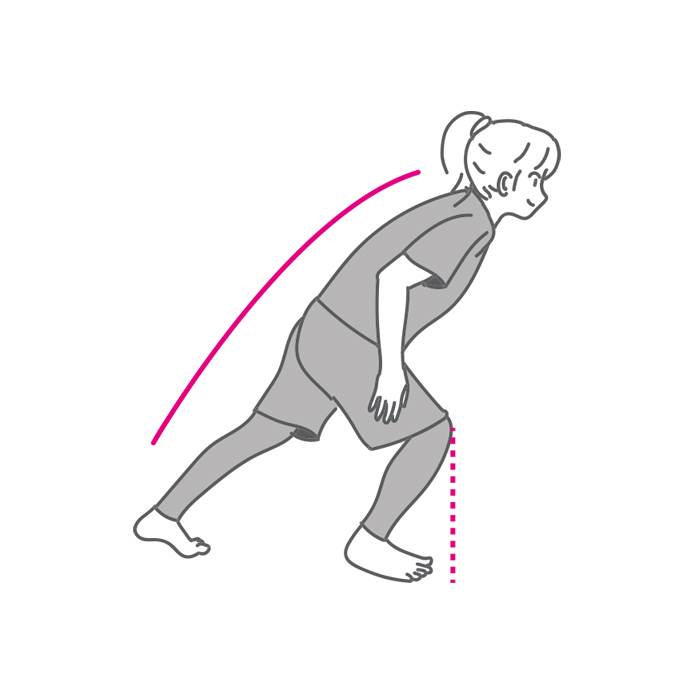

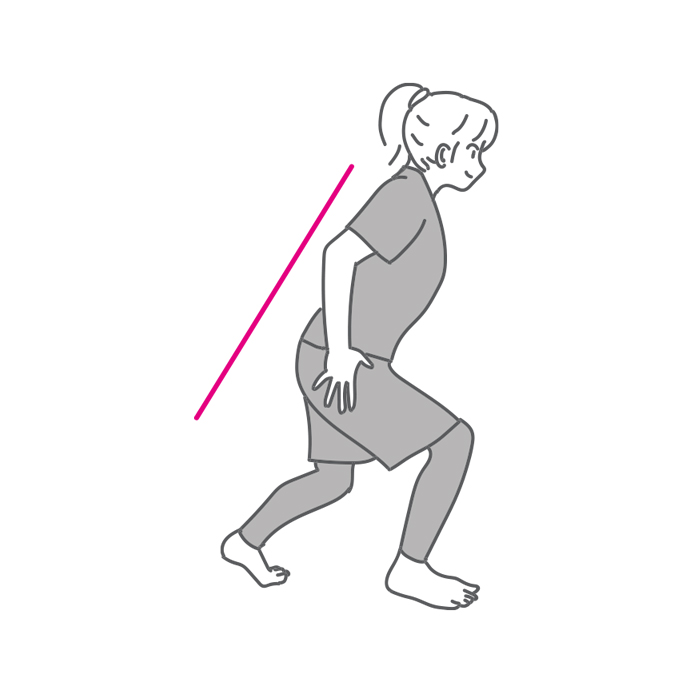

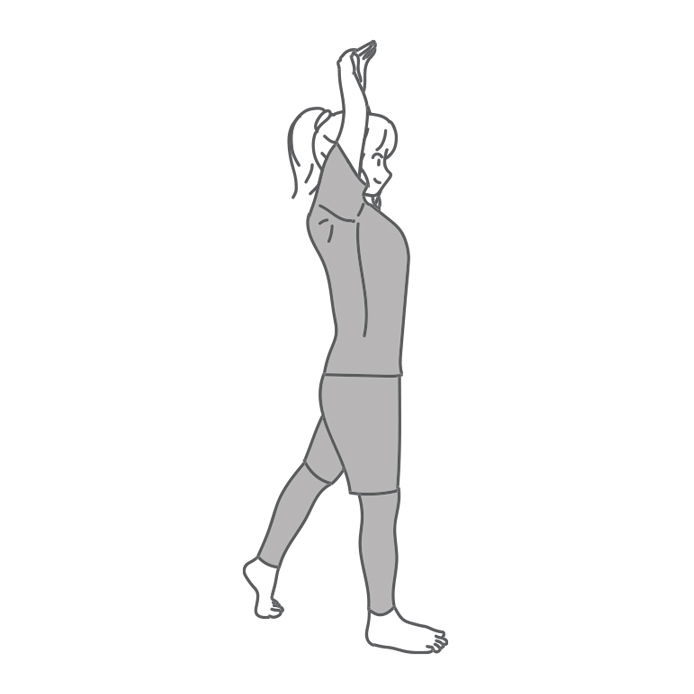

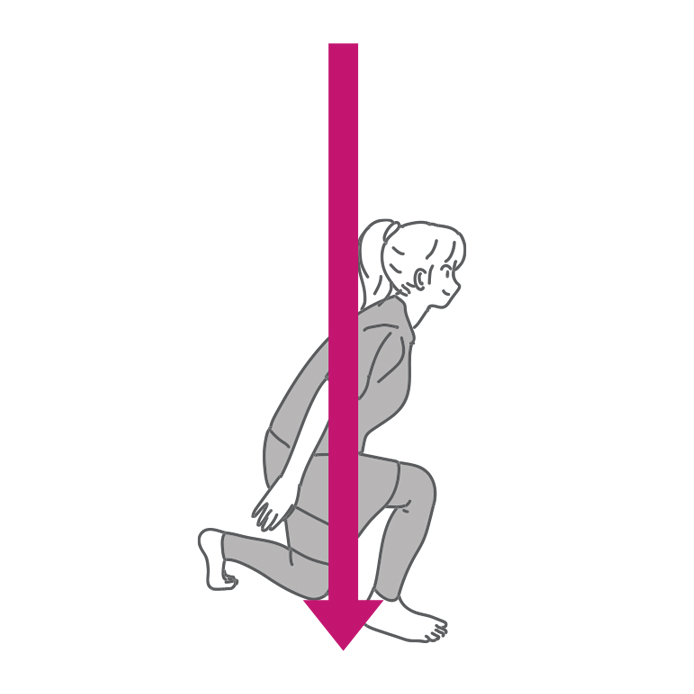

オスグッド・シュラッター病のリスクを低減する停止姿勢

特にサッカーなどでは正しい停止姿勢を身につけることである程度リスクを低減させる可能性があります。

リスクが高い停止姿勢

正しい停止姿勢

正しい停止姿勢に導くオスグッド・シュラッター病の予防トレーニング

ドロップスプリットスクワット

まとめ

オスグッド・シュラッター病は、成長期の子どもに特徴的なヒザのスポーツ障害です。多くは成長とともに軽快しますが、無理をすると症状が長引き、まれに後遺症が残ることもあります。大切なのは「痛みを我慢させないこと」です。保護者や指導者が子どもの変化に気づき、早めに医師の診断と適切な治療・予防策につなげることが改善への近道となります。

参考文献

- Smith JM, Varacallo M. Osgood–Schlatter Disease. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Updated 2022 Sep 4.

- Sports Medicine Library. ZAMST.

- 対策HANDBOOK ヒザの痛み. ZAMST.

- 医療情報科学研究所. 病気がみえる vol.11 運動器・整形外科. メディックメディア

記事監修・整形外科医

- 毛利 晃大先生

- 順天堂大学医学部卒業、日本救急医学会専門医、日本整形外科学会会員 日本医師会認定スポーツ医、日本バスケットボール協会スポーツ医学委員会所属ドクター