2025.09.01

「動ける体づくり」にピラティスは有効か? プロの指導者が語るピラティスの本質と可能性

「ピラティスは美容やボディメイクのための運動」と思っていませんか? 実はピラティスは、スポーツパフォーマンスの向上やケガ予防にこそ力を発揮します。今回は、アメリカの大学で学問として本格的にピラティスを学び、著書も多くの読者に支持されているインストラクター・横幕真理さんに、ピラティスの真価とスポーツ現場での活用について伺いました。

ピラティスとは何か—体の使い方を知る実践的な学問

そもそも「ピラティス」とは何ですか?

ピラティスは“筋トレ”でも“ストレッチ”でもありません。スポーツ選手が質の高いストレッチや筋力トレーニングを行っていたとしても、それらを正しく使いこなせる身体の機能が備わっていなければ、本来のパフォーマンスは発揮できません。その“身体を正しく使う機能”を高めるのが、ピラティスです。

「身体を正しく使う」という言葉が出てきましたが、これはスポーツの際に体を動かす際のクセのようなことにも関係しそうですね。

たとえばゴルフや野球で腰を痛める方は、ひねり動作を腰だけで行ってしまっている傾向にあります。そこで重要になるのが、「腰を使わずに、どうやって回旋動作を行うか」という点です。

ピラティスでは、腰椎ではなく胸椎を使って体をひねり、腰を安定させたまま動作を行うことを目指します。そのために、インナーマッスルを鍛えて体の土台をしっかり固め、腰がブレないように支えながら回旋動作を行っていきます。さらに、パフォーマンスを高めるには、腕や肩とも連動させて、全身でスムーズに動けるように体に覚え込ませることが重要です。

ヨガと比較されることもありますが、違いは何でしょうか?

私はヨガも指導していますが、ヨガは心を整えることを重視するマインドセットの要素が強いですね。ピラティスにも呼吸や集中といった内面への働きかけはありますが、より「実践的」に身体機能を改善することを目的としています。

なるほど。よく知らない人にとっては、同じようなものと捉えてしまいがちですが、起点が異なるのですね。

ピラティスは、ジョセフ・ピラティスさんが戦争で負傷した兵士のリハビリのために始めたものです。元々は『コントロロジー(Contrology)』=自分の体を自分の意志でコントロールする学問と呼ばれていました。ピラティスさんの死後、弟子たちによって様々な流派に分かれました。現在では、国際団体『PMA(ピラティスメソッドアライアンス)』が、一定の教育基準を設け、質の高い指導を担保しています。私たちが経営するピラティスインストラクター養成スクールもPMAの認定校です。

スポーツとピラティスの関係—呼吸・体幹・動作

実際に体幹を鍛えるためにピラティスを取り入れるサッカー選手なども徐々に増えてきていると聞きました。スポーツの領域だとストレッチのようにコンディショニング面が期待できそうですね。

日本では美容に関心が行きますが、兵士のリハビリのために始まったものですから、本来ピラティスにはリハビリや障害学の理解が欠かせません。私はアメリカの大学でピラティスを学びましたが、理学療法士の方が指導されているケースも多いのです。その時にピラティスは、ケガをしていても無理なく実践できるのだということも学びました。

マットピラティスとマシンピラティスがあるそうですがスポーツ選手がよく取り入れているのはどちらですか?

マットは自重を使ったベーシックなもの。マシンはリハビリから高負荷トレーニングまで対応できます。荷重をコントロールできるのでアスリートにおすすめです。疲れにくくなったと感じる人も多いのですが、一方で「なんとなく動かせてしまう」ことが落とし穴です。正しい使い方を理解していなければ、十分な効果が得られません。

体を意識して動かすというのが、なかなか実践を伴わないと難しいですね。

確かに言葉だけでは難しいですね。実際のレッスンでは呼吸や小さな動きで少しずつアプローチします。たとえば足首周辺の小さな筋肉だけを使う動きなどは、見た目は地味ですがとても効果的です。特にマットピラティスでは、シンプルな分、動きの質を高める意識が大切になります。

呼吸法も独特なのでしょうか。

ピラティスの場合、ヨガとは少し異なり、体を動かす上で最適な呼吸法を目指します。“胸式ラテラル呼吸”といって、お腹を締めたまま胸を横に広げるように吸うのが特徴です。体幹を締めたまま動くため、動作に無駄がなくなります。すべての動きを止めずにつなげていく「フロー」と呼ばれる考え方も、動作の質を高めるうえで欠かせません。そして、この「フロー」を通じて、脳の指示が体に流れるように伝達することで、体に負荷なく、自由に動かすことができます。

「体幹を締める」とは、実際どんな感覚ですか?

“自然に息を吐ききったとき”のお腹の状態を思い出してください。あの“きゅっ”と内側に締まる感覚をキープしながら呼吸を続けるのがピラティスの腹圧コントロールです。

体幹の考え方などにおいて、動的ストレッチとは少し違うのでしょうか。

アプローチや考え方が異なります。ピラティスは“動かさない部分”と“動かす部分”を明確に分けます。体幹(特に腹筋と背筋)を固定し、肩甲骨や股関節などだけを動かします。似た動きをしている場合も、動かし方に違いがあるのです。

ケガを防ぐピラティスの力

先ほどピラティスはもともとリハビリをきっかけにはじまったという話がありました。

スポーツのケガ予防という観点ではどうでしょうか?ピラティスをコンディショニングに取り入れている選手からは予防面での手応えの声もあがっているようです。

ケガの予防という点でもとても有効です。特に試合などの大事な場面ではアドレナリンの分泌により、体にとって無理な負荷を必要以上にかけてでも限界を超えてやりきってしまいますよね。ピラティスで 正しい動きの癖 が身についていれば、無意識でも安全な動きができるのです。

それは、スポーツにおける正しいフォームとは少し異なる考え方ですね。

フォームは競技のためのもので、身体の負担と両立しているとは限りません。ピラティスは“どこに無理がかかっているか”を知る学問でもあります。全身をバランスよく使えれば、フォームも良くなり、ケガも防げると考えています。

ピラティスは、動ける体への近道

ピラティスはエクササイズというよりも、「自分の体をどう使うか」を深く学ぶ“実践的な学問”です。知らず知らずのうちに生まれる体のクセやゆがみ。それがケガや不調につながることもあります。スポーツをしている人はもちろん、日常生活の中でも「動ける体」を目指したいすべての人にとって、ピラティスは大事な気づきを与えてくれそうです。

最後に、横幕さんおすすめのピラティスの基本エクササイズをご紹介します。

基本のエクササイズ

目的:本来の身体の動きやすさと安定性を高める

ポイント:

- 正しいポジションで行う → 安全性が高まり、安定したパワーを発揮できる

- 呼吸を意識する → 体幹の安定につながる

- 短時間でも集中する

- 左右バランスよく行う

ロールアップ(5回)

- 背骨を一骨一骨動かす「アーティキュレーション」を意識

- 息を吐きながら起き上がり、吸いながら戻る

効果:体幹を強化し、背骨の柔軟性を高める

ハンドレッド 10×10回

- 脚を持ち上げ、腕を小刻みに上下に振る

- 呼吸(5回吸う・5回吐く)とリズムを合わせる

効果:体幹を安定させ、全身の血流を促進

サイドキック・フロント&バック

- 横向きになり、上の脚を前後に大きくスイングする

- 上半身はブレないように軸を安定させて行う

効果:股関節の可動域を広げ、体幹の安定性と左右バランスの強化

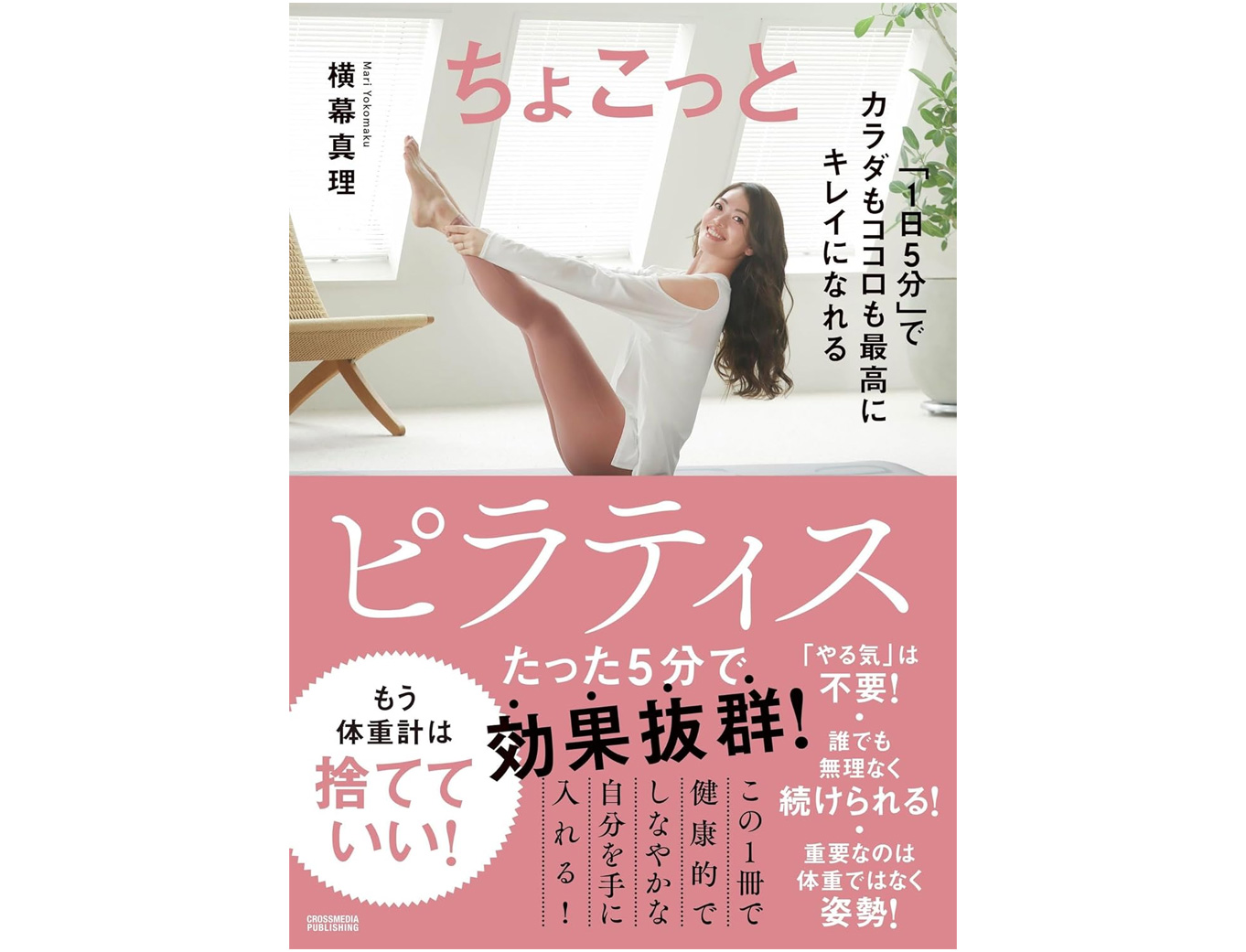

横幕真理さん経歴

- 株式会社MAJOLI 代表取締役

- 一般社団法人国際ピラティス協会代表理事

国内最大級のヨガスクールを経営し、多数のインストラクターを養成したのちに、自らもアメリカ・ラス ベガスにピラティス留学を行い、創始者ジョセフ・ピラティス氏の直系第四世代の講師に師事。本場アメ リカでの学びに独自のカリキュラムを加え、ピラティスのインストラクター養成スクールを開講し現在 4500 名以上の卒業生を輩出。今年から韓国式ピラティススタジオも OPEN し、銀座エリアだけで3店舗 へ拡大中。1日5分で実践できるメソッドをつめこんだ最新の著作「ちょこっとピラティス」が人気だ。