筋挫傷とは|コンタクトスポーツに多いケガ 症状・治療・予防法まで

スポーツ中や日常生活で、太ももや腕を強くぶつけてしまい、数時間後に、じわじわと痛みや腫れが広がった経験はありませんか? それは「筋挫傷」と呼ばれるケガかもしれません。特にサッカーやラグビーなどの接触競技では頻繁に見られ、俗に「ももかん」として知られる大腿部の打撲もその一つです。適切な処置を行えば早期回復が期待できますが、放置すると治りが長引き、再発のリスクが高まることもあります。この記事では、筋挫傷の症状や原因、治療方法、予防のポイントまでわかりやすく解説します。

筋挫傷とは

筋挫傷(きんざしょう)とは、外からの強い衝撃で筋肉の繊維や周囲の血管が傷つき、内出血(血が皮膚や筋肉の中ににじみ出る状態)や腫れ、痛みが生じるケガです。スポーツでは、相手選手の膝や肘が太ももにぶつかることで発症することが多く、大腿部(特に太ももの前側の大腿四頭筋)やハムストリングスに集中します。接触プレーが多い競技では非常によく見られ、俗に「ももかん」と呼ばれることもあります。

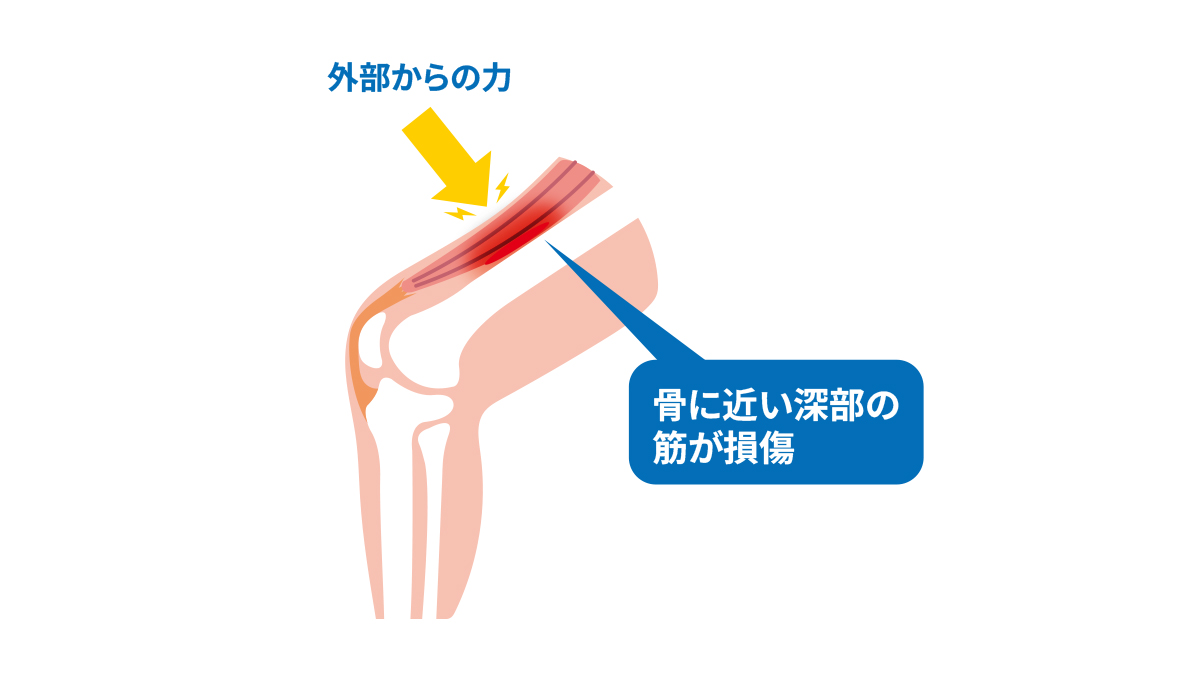

なお、「打撲」は皮膚や皮下組織に外力が加わってあざや腫れが出る状態を指し、必ずしも筋肉まで損傷しているとは限りません。一方で「筋挫傷」は、打撲の中でも筋肉そのものが損傷しているケースを指します。例えば下図のように接触プレーで大腿部が強打された場合、筋肉が骨に押しつけられ、骨に近い筋肉の深層が損傷します。筋繊維や筋膜が傷つき、内部に出血や血腫(血の塊)が生じるため、痛みや動きの制限が強く、回復にも時間がかかります。

筋挫傷の主な症状

筋挫傷の症状は軽度から重度までさまざまです。受傷直後から打った部分に鋭い痛みが走り、数時間以内に腫れや熱感が現れます。皮膚の色は赤紫や青黒に変わり(あざ)、回復が進むにつれて黄色っぽくなります。中等度以上では、筋肉を動かすと痛みが強まり、関節を曲げ伸ばししにくくなることもあります。重症の場合は筋肉内に「血腫(血の塊)」ができ、動作が著しく制限されます。

重症例では急激な出血によって圧力が生じることで、稀ではありますが、コンパートメント症候群を併発することがあります。損傷部位にしびれや脱力感、または急激な腫れが生じた場合は、専門医の診断を仰ぎましょう。また外傷後、筋肉内に骨が形成されることで骨化性筋炎を発症することがあり、注意が必要です。

筋挫傷の診断

診断は、まず受傷時の状況や症状の経過を聞く問診と、腫れや痛みの部位を確認する身体診察で行います。必要に応じて、超音波検査(エコー)やMRI(磁気共鳴画像)といった画像検査を用い、損傷の程度や位置を詳しく調べます。肉離れ(筋繊維が部分的に切れた状態)や骨折など、似た症状のケガとの見分けも大切です。

筋挫傷の処置・治療方法

受傷直後は「RICE処置」が基本です。これは以下の4つの方法を組み合わせて行います。

- Rest(安静):患部を動かさず休ませる

- Ice(冷却):氷や保冷剤で1回20分程度冷やし、炎症や腫れを抑える

- Compression(圧迫):包帯やサポーターで軽く圧迫し、内出血を防ぐ

- Elevation(挙上):心臓より高い位置に上げて腫れを軽減する

痛みや腫れが強い場合は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs:炎症を抑えて痛みを和らげる薬)を短期間使用します。筋肉内に大きな血腫ができた場合は、医療機関で穿刺(針を刺して血を抜く処置)やドレナージ(血や体液を外に排出する処置)を行い、圧迫を減らして回復を促します。

また、痛みや腫れが落ち着いた後は理学療法を行う場合もあります。これは、理学療法士の指導のもとでストレッチや筋力トレーニング、バランス改善運動を行い、筋肉の機能を回復させる方法です。無理のない範囲で関節の可動域を広げ、再発防止にもつながります。

筋挫傷の予防

参考文献

- 『SPORTS MEDICINE LIBRARY』ZAMST

- 『対策HANDBOOK 足の痛み』ZAMST

- 医療情報科学研究所 『病気がみえるvol.11 運動器・整形外科』メディックメディア

記事監修・整形外科医

- 毛利 晃大先生

- 順天堂大学医学部卒業、日本救急医学会専門医、日本整形外科学会会員

日本医師会認定スポーツ医、日本バスケットボール協会スポーツ医学委員会所属ドクター