オンラインジャーナル

スポーツをするジュニアのための体のケア

スポーツをするジュニアのための体のケア

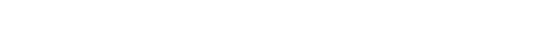

スポーツを楽しむ子供たちはどんな怪我が多いのか、サッカー、バスケットボール、バレーボールを楽しむ子供たちにアンケートを行いました。その結果をもとに、スポーツをする子供たちを持つ保護者や指導者はどんなことに気をつけるべきか、整理してみました。

サッカー、バスケットボール、バレーそれぞれの怪我の特徴

競技別に、プレー中の怪我経験について子供たち(小学生)に訪ねたところ、足首の捻挫、かかとの痛みについてはサッカーが他の競技よりもやや多い結果となりました。 突き指に関しては、サッカーと比較してバスケットボール、バレーボールが顕著に高い割合を示しました。 オスグッド・シュラッター病に関してはバスケットボールが他競技よりも高くなりました。

ジュニアサッカー(少年サッカー)で起きやすい怪我ランキング

https://www.zamst-online.jp/hpgen/HPB/entries/203.html

スポーツをする子供たちのために、注意すべき5つのポイント

ポイント①

一人ひとりで発育の早さが異なるため、大人よりも怪我の発生・再発の予測が困難です。

ポイント②

骨や軟骨、筋力の未発達や、それに伴うフォームの未熟さが、カラダのストレスになることがあります。

ポイント③

子供は1年で10センチ以上も身長が伸びることがあります。しかし、骨の伸びに対して筋肉の発達が追いつかず、様々な怪我を起こす要因となります。

ポイント④

ジュニア期の怪我は、放っておくと後遺症が残る場合もあるので早期の対応が大切です。

ポイント⑤

ちょっとした痛みでは、子供たちは我慢をしがちです。試合に出たいために言わない場合もあるでしょう。自分の身体を知ることの大切さを理解することを促し、違和感があれば、すぐに話ができる環境づくりをしましょう。

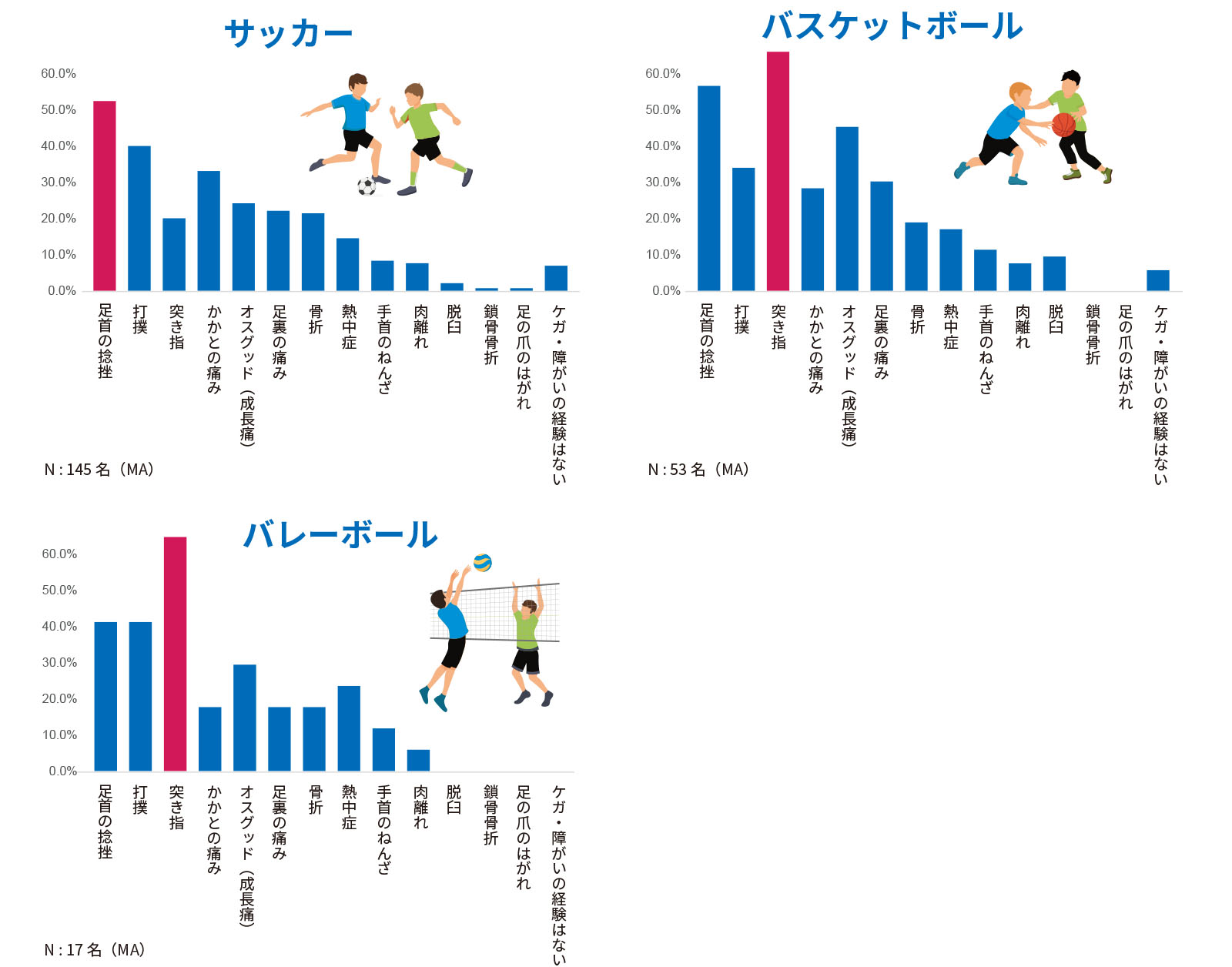

成長期は骨の脆弱期?

子供の身体は形成途中のため、大人と比べても骨密度が高くありません。身長が急激に伸びることで、骨の成長が追いつかずに骨密度が低くなる時期もあります。つまり骨の強度が自然と弱くなり骨折のリスクも高くなっています。

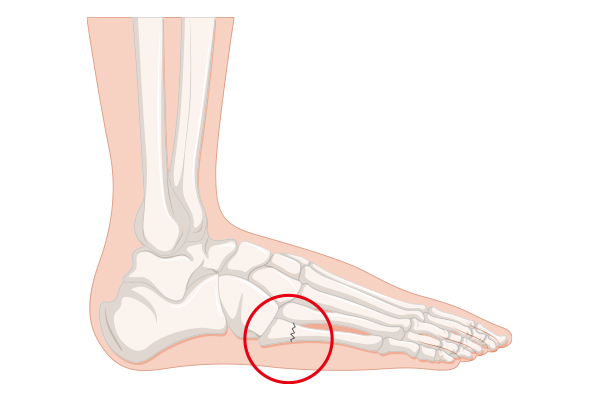

また、成長期の骨は端と端を伸ばしながら大きくなっていきます。成長過程の骨と骨とが接合し合った関節内部にある線を骨端線(コッタンセン)と言います。例えば成長期の子供のかかとの骨は骨端線がまだ閉じていないため、「踵骨骨端核(しょうこつこったんかく)」と「成長軟骨」に分かれています。この周囲にストレスが繰り返され、炎症を起こすことで生じるのがシーバー病です。これも成長期の脆弱な骨ならではの疾患の一例です。

怪我の予防・再発防止のために

納得のいくプレーは食生活から

スポーツには集中力が欠かせません。集中力がなくなってくるとプレーが散漫になり怪我もしやすくなります。集中力の源は糖質。脳のエネルギーになる成分です。食事の際は、おかずだけでなく、糖質が含まれているごはんやパンをきちんと取るようにしましょう。

スポーツをする子供は8時間以上の睡眠を

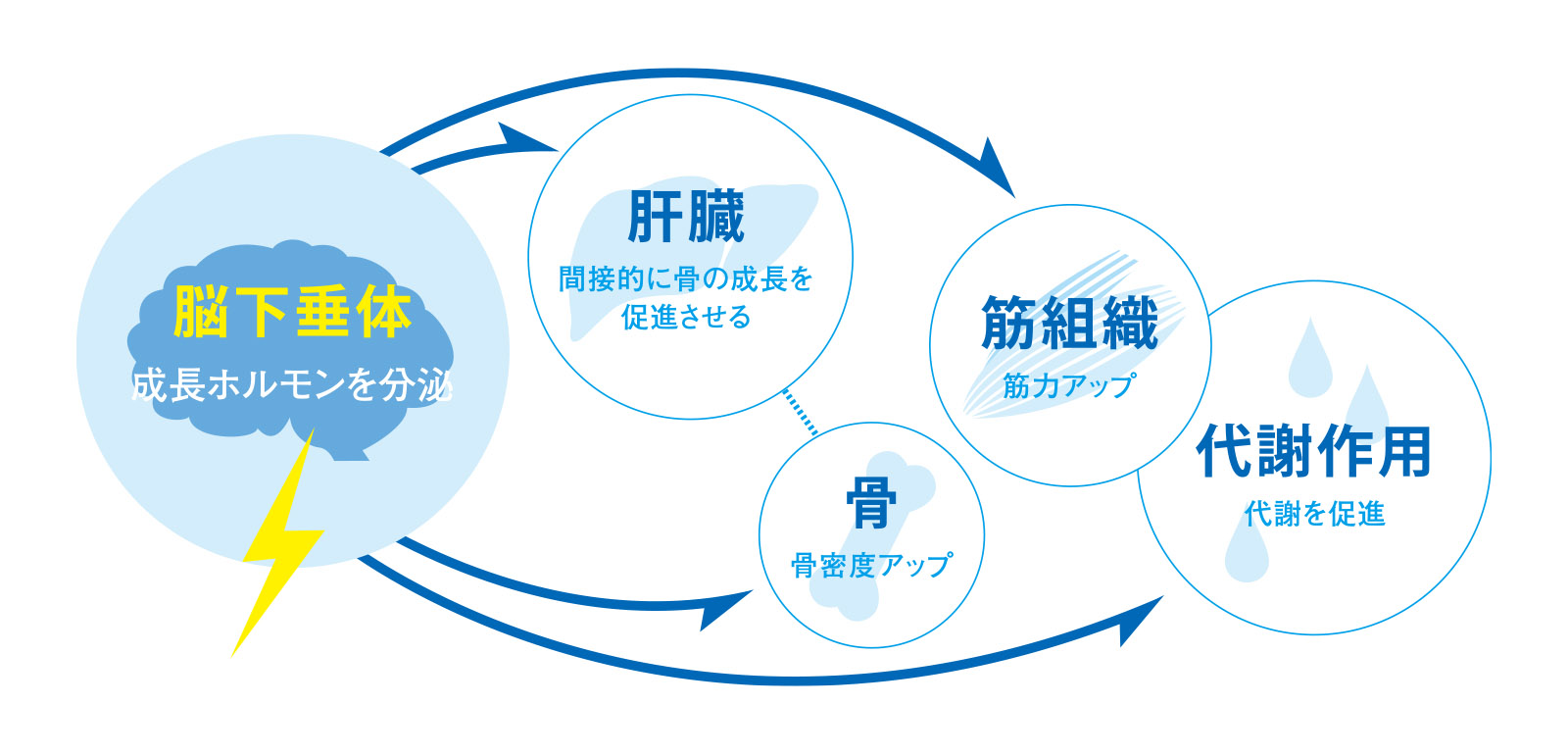

脳下垂体から分泌される成長ホルモンは睡眠と深い関わりがあります。成長ホルモンが盛んに分泌されるのは主に運動後と夜間の睡眠中です。また睡眠不足は運動中の集中力を低下させるので、怪我にもつながりやすくなります。

また、成長ホルモンは、骨を強くする物質が肝臓から分泌されることを促します。また、筋肉を強化し、代謝を促進する働きも担います。怪我に負けない身体を作るためにも、幼少期から思春期にかけてしっかりと睡眠を取ることが大事なのです。

子供の怪我予防とサポーター

大人のアスリートにとって、怪我の再発予防にサポーターをするのは当たり前ですが、骨が脆弱で、筋肉の成長もおいつかない子供たちにも必要に応じてサポーターを活用することができます。

大人用のサポーターも使えるの?

ザムストのサポーターはSサイズから幅広いサイズをラインナップしているものが多くあります。サイズが適用範囲内であれば子供でも大人用のサポーターの利用が可能です。怪我のリスクが高まる9歳~10歳くらいから使用することができるでしょう。

足首のトラブルにはどのサポーターが良いの?

サッカーであれば「FILMISTA ANKLE」、その他の競技では「A1ショート」をお勧めします。いずれも、テーピング理論を応用した設計で内反の動き(足首が内側へ曲げられる動き)を抑制します。

FILMISTA ANKLE

テーピングやバンテージよりカンタンに素早く装着できるサッカー用の足首用サポーターです。

A1ショート

動きやすさを重視したショートタイプの足首用サポーターで、ジャンプを伴う競技におすすめです。着地や切り返し時に起きやすい内反の動きを抑制します。

かかとや足裏のトラブルにはどのサポーターが良いの?

かかとや足裏のトラブルには「ヒール&アーチサポーター」をお勧めします。クッション性のあるパッドでかかとへの衝撃を緩和、サポート設計による足裏のアーチをサポートします。

ヒール&アーチサポーター

ソックスのように履くだけで、子供でも着脱が簡単です。足裏への負担を軽減します。

成長期のヒザのトラブルにはどのサポーターが良いの?

成長期のヒザのトラブルの場合には、「JK-1」をお勧めします。本体内側のPTパッドによる圧迫で、膝下にかかる負担を軽減します。

JK-1

成長期の小学校高学年から高校生向け。膝全体をホールドし、サポーター本体内側のPTパッドによる適度な圧迫で、膝下にかかる負担を軽減します。

参考文献

- 『対策HANDBOOK スポーツをするジュニアへのアドバイス集』ZAMST

Products

この記事で紹介した商品

ザムスト ヒール&アーチサポーター(1枚入り 左右兼用)

かかとへの衝撃緩和・足裏の負担を軽減

クッション性のあるパッドでかかとの衝撃を緩和。足裏部分のサポート設計で足裏のアーチを支える。

ジュニアサッカー(少年サッカー)で起きやすい怪我ランキング

ジュニアサッカー(少年サッカー)で起きやすい怪我ランキング

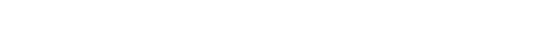

ジュニアサッカーの怪我は高学年になるほど増えていくと言われています。また最近ではオスグッドやシーバー病が発生する割合が以前より増えているという声もあります。今回はザムストが実施した小学生を対象にしたアンケート調査からサッカーと怪我の実態を見てみましょう。

ジュニアサッカーで多い怪我

1位 足首の捻挫(52.4%)

サッカーは「接触型」「非接触型」、双方が起こりうる

サッカーを楽しむ子供(小学生)にプレー中の怪我で多かった怪我を尋ねたところ1位は足首の捻挫でした。尚、同じようにバレーボールとバスケットボールを楽しむ子供へのアンケートでも捻挫は1位でした。ただし、発生率は、サッカーが52.4%に対し、バレーは41.2%、バスケは56.6%でした。捻挫は競技によっても発生するシーンが異なります。人と接触することで捻挫になりやすい「接触型」にはバレーやバスケがあります。人が近くに居なくても、野球のようにスライディングして足が引っかかる「非接触型」の捻挫が多い競技もあります。サッカーは「接触型」と「非接触型」の両方とも多いと言われています。

足首捻挫(足関節捻挫)|いざという時の足首捻挫の対処と予防

https://www.zamst-online.jp/hpgen/HPB/entries/156.html

2位 打撲(40.0%)

筋力が未発達ゆえに起こる接触も

人と接触することの多いサッカーは打撲も多いようです。サッカーが40.0%に対し、バレーは41.2%、バスケは34.0%でした。子供は筋力も未発達ですから、人とぶつかりそうな場面でも急に止まったり、切り返したりという動きが十分にできません。1位、2位はプレー中に起きる突発的な怪我が続きました。

3位 かかとの痛み(33.1%)

シーバー病の可能性あり

3位にはかかとの痛みが入りました。これもサッカーが33.1%に対し、バレーは17.6%、バスケは28.3%でした。運動後にかかとの側面や端部に痛みが発生する場合、シーバー病の可能性があります。かかとの痛みのため、つま先立ちで歩く子供もいますが、悪化している可能性がありますので、そのようなしぐさを見たら激しい運動を控えるようにアドバイスをしましょう。

シーバー病とは|症状と予防 ジュニアサッカーに多い、かかとの痛み

https://www.zamst-online.jp/hpgen/HPB/entries/170.html

4位 オスグッド・シュラッター病(24.1%)

4位にはオスグッド・シュラッター病が入りました。ジャンプ動作での膝屈伸時や、ダッシュやキック動作によって脛骨と膝蓋靭帯の結合部がはがれたり、炎症を起こすことで起こります。症状としては、膝のお皿の下、脛骨の骨上部あたりで特に運動時に痛みを感じます。また熱を帯びたり、腫れたりするなどの症状もあります。3位、4位は成長期に特有の怪我が入りました。

オスグッド・シュラッター病|成長期に多発する膝の痛み

https://www.zamst-online.jp/hpgen/HPB/entries/154.html

5位 足裏の痛み(22.1%)

5位は足裏の痛みが入りました。足底部のオーバーユースを原因として発症しやすい足底腱膜炎の可能性もあります。足底腱膜炎になると特に起床時の第一歩でズキズキとした痛みを感じることが多く、歩くうちに痛みが一時的に治まる場合もあります。

足底腱膜炎|ランニング動作の繰り返しで起こりやすい足裏の痛み

https://www.zamst-online.jp/hpgen/HPB/entries/147.html

6位 骨折(21.4%)

人との接触が多いことから、骨折の機会も多いようです。バレーやバスケをやや上回る数値となりました。この骨折の中には10歳から高校生くらいまでに多いジョーンズ骨折をはじめとする中足骨の疲労骨折が含まれると考えられます。ジョーンズ骨折は足部アーチへの繰り返しの負荷、特にランニングやジャンプ動作による過度なストレスが原因で生じるスポーツ障害です。

ジョーンズ骨折とは|症状と予防 10歳くらいから高校生までは特に注意

https://www.zamst-online.jp/hpgen/HPB/entries/169.html

サッカー用のインソールで足への負担を減らしましょう

上に挙げた怪我のうち、打撲以外の怪我の多くは足への負担の多さや、疲労が積み重なることにより起きやすくなることがあります。多くのアスリートは足の疲労対策や怪我の予防に配慮されたスポーツインソールを使用していますが、これはジュニアサッカーでも使えるのか、整理してみましょう。

インソールをするとどんなメリットがあるの?

スポーツインソールをはじめとした機能性インソールが足の疲労対策によいと言われるのは、柔らかい素材などによるクッション機能が足にかかる衝撃を和らげることがあげられます。さらに、アーチサポート機能付きのインソールの場合には、足アーチ本来の働き(体重の分散や衝撃の吸収、体重移動を円滑にする働き)をサポートし、足の剛性(強さ)を高めることが期待できます。骨や軟骨、筋力の未発達な子供には、足のストレスを軽減させるインソールのメリットをより享受しやすいかもしれません。

大人用のインソールでも子供は使えるの?

インソールは自分のシューズに合わせて、トリミングして使用します。ザムストのインソールの場合、Sサイズは21cmから用意されていますので、怪我のリスクが高まる9歳~10歳くらいから使用することができるでしょう。

サッカー用のインソールって、何が違うの?

ザムストのスポーツインソールにはサッカー専用に開発された「フットクラフトフットボールスタイル」があります。

ポイント① サッカースパイク専用設計:

幅やかさばりを抑えた設計でスパイクの機能を維持し、感覚を損ないません。

ポイント② 素早い切り返しに導く「グリップ力」:

優れたグリップ性能のトップコートが地面を力強く捉え、よりスムーズな動きへと導きます。

ポイント③ 着地時の衝撃対策「クッション性能」:

踵と前足部に厚みを持たせることにより衝撃を緩和します。

ポイント④ 足裏の負担を軽減「3Dアーチサポート」:

縦・横アーチを支える立体構造が、サッカー特有の足裏の負担を軽減します。また、足裏のアーチの高さに応じて3つのアーチタイプ(LOW・MIDDLE・HIGH)を選ぶことができます。

機能性ソックスという選択肢とどう違うの?

最近では、機能性を重視したサッカーソックスが人気です。高機能なタイプでは優れたグリップ性能のあるモデル、かかとのグラつきを抑えるモデル、アーチから足首部分を強化したモデルなど、様々な種類が展開されています。こうした機能性ソックスは、サッカー用のインソールと比較すると安価です。

一方サッカー用インソールは入れてしまえば、洗濯などの手間がかかりません。耐久性もあるので長い目で見ると経済的メリットがあります。また何より、かかとのアーチサポートやかかとのホールド、クッション性など、それぞれの機能において、よりしっかりと足をささえることができます。また、トップアスリートでは、機能性ソックスとサッカー用インソールを併用している選手も少なくないようです。

参考文献

- 『対策HANDBOOK スポーツをするジュニアへのアドバイス集』ZAMST

- 『サッカートラブル読本』ZAMST

Products

この記事で紹介した商品

ザムスト Footcraft FOOTBALL STYLE(インソール)

高機能インソールの機能はそのままに、

サッカープレイヤーに向けた高機能インソール

足の剛性を高め、ブレない軸に導き、グリップ力をもたらす。

腰椎分離症・分離すべり症|成長期のスポーツ選手における腰痛

腰椎分離症・分離すべり症|成長期のスポーツ選手における腰痛

腰椎分離症はスポーツによるオーバーユース(使いすぎ)等によって起こる腰痛で、腰椎という骨の亀裂により生じます。この症状が進行すると、分離すべり症を引き起こすことがあります。腰椎分離症・分離すべり症は特に成長期のスポーツ選手に多く見られ、腰痛の原因の30~40%を占めているとされています。

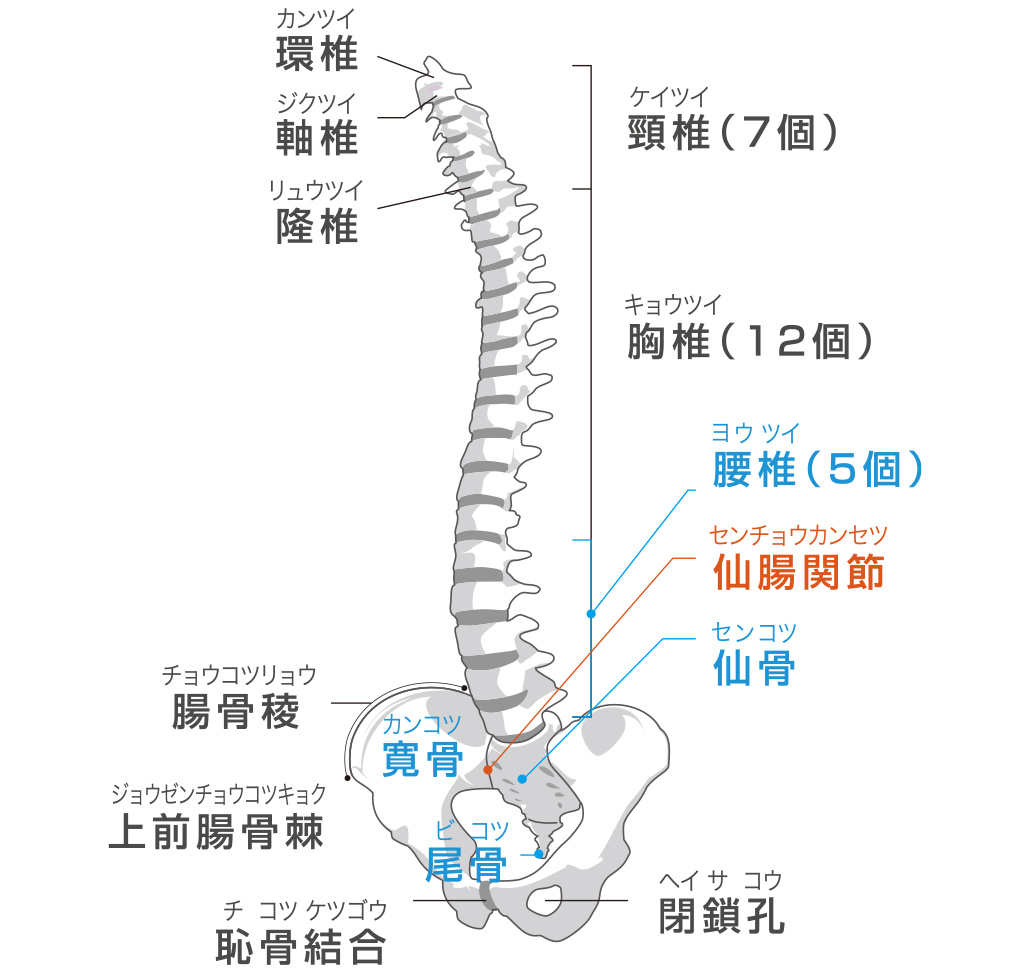

腰の骨の構造

体を前に曲げる、後ろへ反る、横にねじるなどの動きを生み出す腰。特にスポーツ時には大きな負担がかかり、怪我や痛みの発生率が高い部位です。腰は5個の骨が積み重なった腰椎と骨盤からつくられています。腰椎は三角形の形をした仙骨の上に乗っています。

腰椎分離症・分離すべり症とは

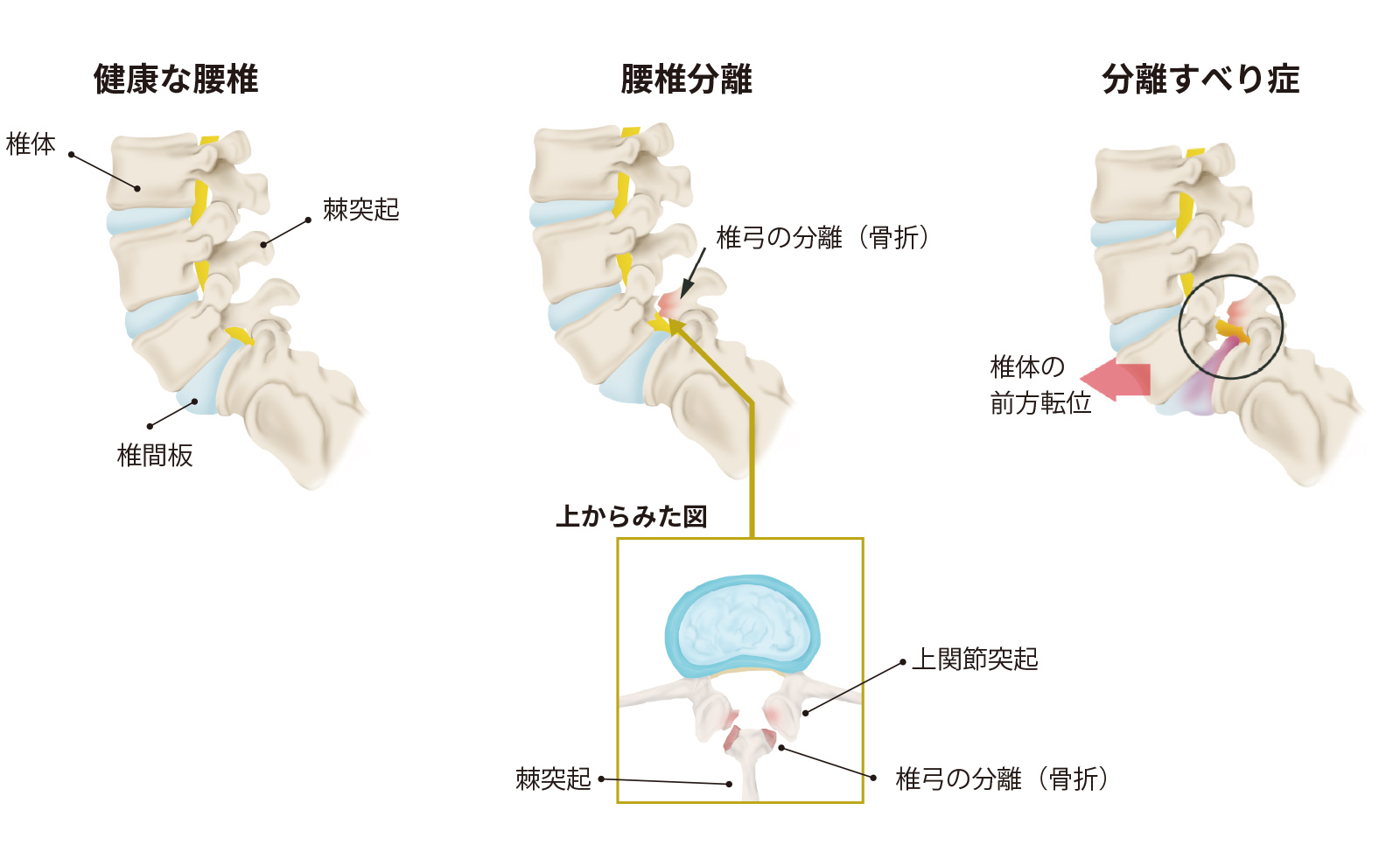

腰椎分離症とは

腰椎分離症は、腰椎の椎骨が関節突起間部で分離する(多くは疲労骨折による)症状です。時に脊椎分離症とも呼ばれますが、その多くは腰椎において発生します。この状態は、スポーツにおける繰り返しの動作によって椎弓と呼ばれる部分が疲労骨折を起こすことで生じ、成長期の選手における過度のトレーニングが原因であることが多いとされています。特に野球、バレーボール、バスケットボール、サッカー、柔道、ラグビー、ウエイトリフティングなど、頻回に体幹の前後屈、回旋を行うスポーツに多く見られます。なお、遺伝的な要因により先天的に腰椎が弱い場合にも発生することがあります。

分離すべり症とは

分離すべり症は、椎骨が分離したことに加え、骨折部が不安定な状態になり、椎骨が前方に転位したものです。

腰椎分離症・分離すべり症の症状

腰椎分離症・分離すべり症はどんな痛み?

腰椎分離症の主な症状には腰痛があり、背を反らす動作で痛みが増すことが多くなります(時には前屈みの姿勢でも同様です)。分離すべり症の場合、神経根の圧迫により下肢や臀部に痛みを感じることがあります。この痛みは片側だけでなく、両側で生じることもあります。症状は運動中だけでなく、長時間立つ・座る、中腰の姿勢をとる際にも発生しやすくなります。

※椎間板ヘルニアの場合は坐骨神経痛などの鋭い痛みが特徴で、片側下肢に知覚障害や運動麻痺が生じやすくなります。

治療、予防とリコンディショニング

治療

- 一般的には保存療法から始めることが多くなります。痛みの軽減を目的とする場合は1~3ヵ月の期間が必要でしょう。骨癒合を期待して行う治療では6~12ヵ月の期間が見込まれます。腰に負担のかかるスポーツ活動は、この間3~6ヵ月は休止することが推奨されます。

- 痛みを和らげるためには、温熱ホットパックや低周波、干渉波などの物理療法や、消炎鎮痛剤を使います。また、腰を守るためには幅広い腰サポーターが役立ちます。安静にしていて痛みが少なくなったら、体を伸ばすストレッチや腹筋、背筋のトレーニングなど、基本的な運動を始めるといいでしょう。

- 手術は、保存療法では改善しない長期にわたる痛みがある場合や、これからも長くスポーツを続けたい人に適しています。特に、骨の分離部が不安定な場合には、分離部を修復する手術や骨移植、脊椎を固定する手術を行うこともあります。

予防

腰への負担を減らすためには、体幹や股関節周りの筋肉の柔軟性を保ち、動きの範囲を広げること、そして体幹の筋力を強化することが大切です。特に、股関節の動きが制限されると、その分の動きを腰で補うことになり、これが腰椎分離症の原因の一つになり得るので注意が必要です。

なお、成長期に分離すべり症になると、将来的に腰痛や神経痛の問題を抱える可能性があります。ですから、疲労骨折の初期段階で発見することがとても重要です。ただし、腰椎の疲労骨折の段階では、我慢すれば運動を行える程度の痛みであることから発見が遅れがちです。少しでも腰に痛みがあれば早めに診断を受けましょう。

リコンディショニング

急性期:急性期における痛みや筋肉の過緊張などの症状が強い時は、物理療法やストレッチングを使って症状を和らげる努力が必要です。この急性期には、アイシング(冷やす治療)が効果的です。症状が落ち着いて慢性期に入ったら、ホットパックのような温熱療法を使うとよいでしょう。

ストレッチングに関しては、腰背部、お尻、太もも(大腿四頭筋、ハムストリングス)の筋肉を伸ばします。これらの動作を行う際には、股関節を伸ばしすぎたり、腰椎前弯が強くなりすぎたりしないよう注意することが大切です。これにより、痛みの誘発を防ぐことができます。

腰背部のストレッチング

臀部のストレッチング

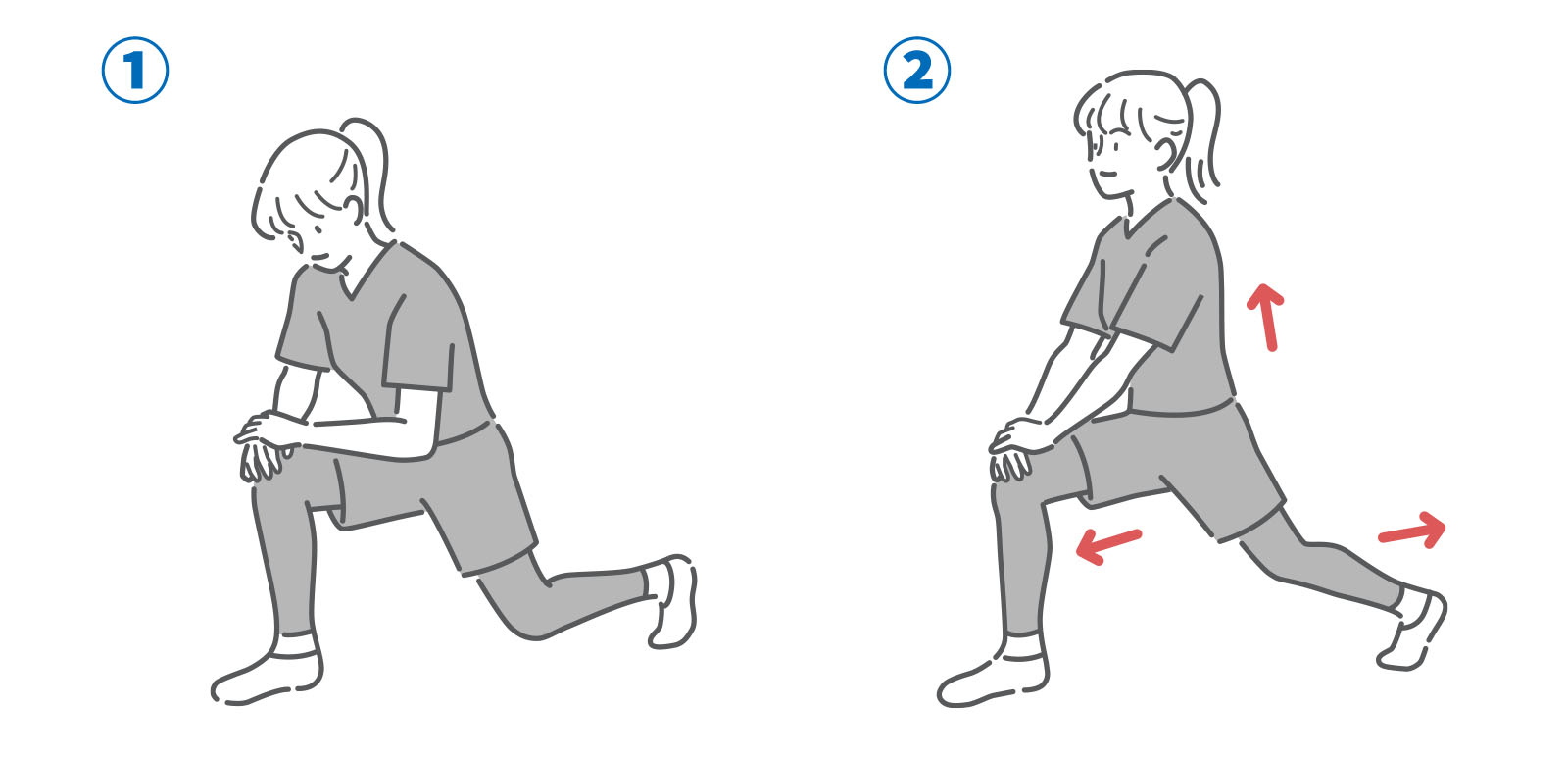

大腿四頭筋・腸腰筋のストレッチ

ハムストリングスのストレッチング

症状が落ち着いてきたら:症状が改善してきたら、次のステップに移ります。腰椎分離症の原因の一つに、体幹を後ろに反らす動作が、骨盤を後ろに傾ける動作や股関節を伸ばす動作なしに、腰椎だけで行われていることがあります。そこで、リハビリテーションでは、股関節を伸ばすストレッチと、骨盤を後ろに傾けるような腹筋トレーニングを行います。これにより、体幹を後ろに反らす時の腰椎への負担を軽減します。股関節のストレッチは、痛みを感じない範囲で徐々に進めていきます。

股関節のストレッチ

段階的に中間位から伸展位にしていきます。

腹筋のトレーニング

なお、腰椎分離症に限らず腰痛を抱える選手のコンディショニングでは、体幹や股関節周りの柔軟性を維持し、体幹の筋力を強化することが重要です。

参考文献

- 『SPORTS MEDICINE LIBRARY』ZAMST

- 『対策HANDBOOK 腰の痛み』ZAMST

- 医療情報科学研究所 『病気がみえるvol.11 運動器・整形外科』メディックメディア

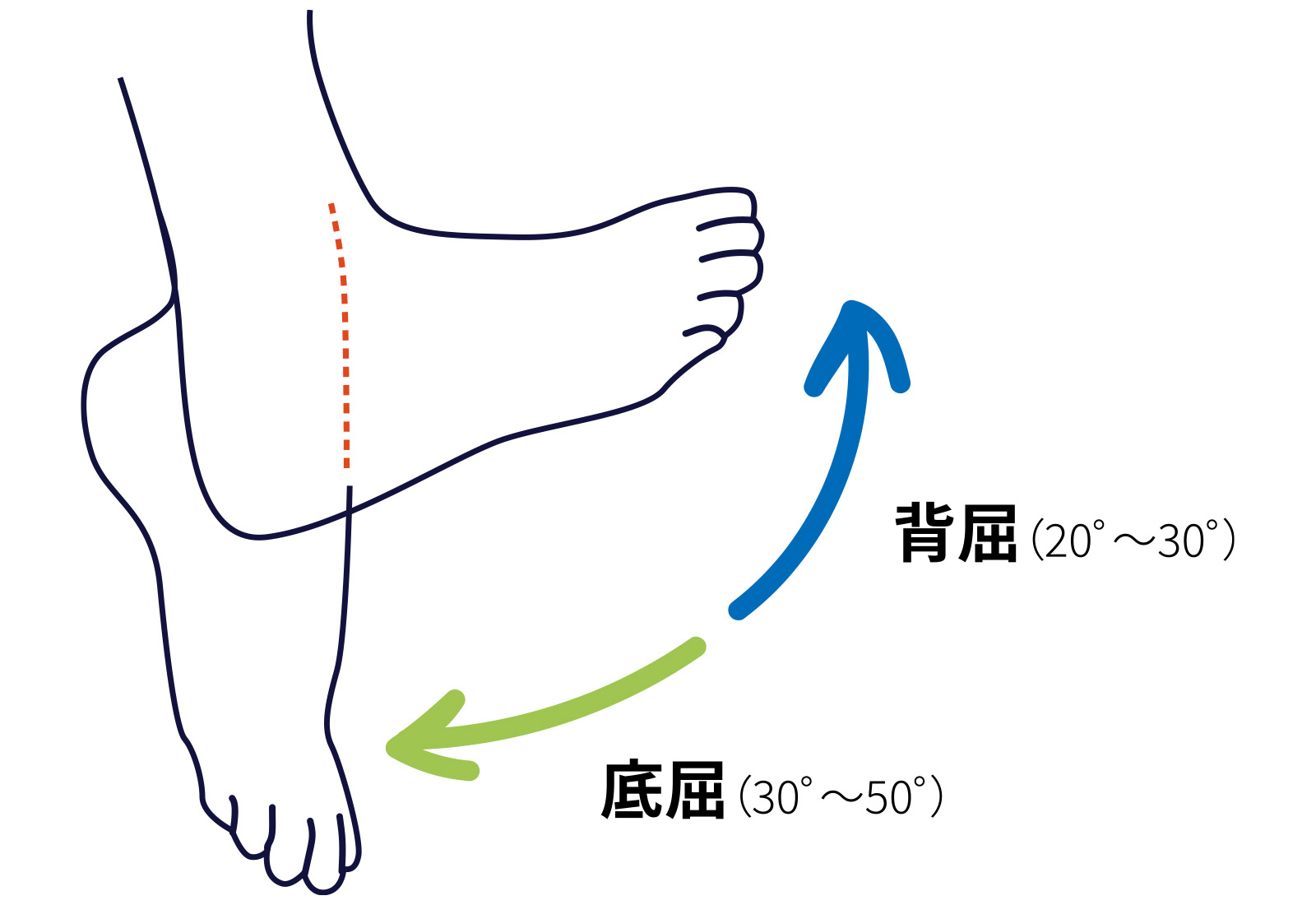

記事監修・ドクター紹介

毛利 晃大先生

順天堂大学医学部卒業、日本救急医学会専門医、日本整形外科学会会員

日本医師会認定スポーツ医、日本バスケットボール協会スポーツ医学委員会所属ドクター

フットボーラーズ・アンクル|サッカー選手に多い足関節の痛み

フットボーラーズ・アンクル|サッカー選手に多い足関節の痛み

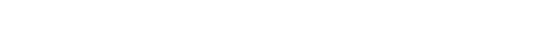

「フットボーラーズ・アンクル」とは、足関節の底背屈運動が強制されることにより、骨同士が衝突して生じるスポーツ障害の一種です。この障害は、欧米においてサッカー選手に頻繁に見られる足関節の問題として古くから認識されています。しかし、サッカーだけでなく、ラグビーやバスケットボール、ダンスなど、様々なスポーツで発症する可能性があります。

フットボーラーズ・アンクルとは

フットボーラーズ・アンクルは、ボールを強く蹴ったり、着地時の動作などにより足関節の底屈(つま先を下に向ける動作)、背屈(つま先を上に向ける動作)が強制されることで骨同士の衝突が起き、それにより棘(とげ)ができたり、軟骨の損傷が起こり、痛みと足関節の可動域の低下などが起きてしまう障害です。別名、足関節インピンジメント症候群、衝突性外骨腫とも呼ばれています。足関節インピンジメント症候群は足関節前方インピンジメント症候群、足関節後方インピンジメント症候群に分けられます。

※)フットボーラーズ・アンクルは当初、主に足関節前方インピンジメント症候群を指していました。この記事では前方、後方双方について整理します。

フットボーラーズ・アンクルの症状

足関節の前方の痛み|足関節前方インピンジメント症候群

ジャンプの着地などで踏み込んだ時に、背屈が強制され前方の骨が衝突し起こります。足関節を背屈させた時に痛みを感じ、可動域も制限されます。骨同士が衝突すると足関節前面の軟骨に損傷をきたし、骨棘(こつきょく)が形成されます。進行すると、骨棘が骨折をきたし、関節内に遊離して骨や軟骨、靭帯などと衝突することで激痛を発する場合があります。

足関節の後方の痛み|足関節後方インピンジメント症候群

足関節後方インピンジメント症候群では、サッカーのキック、クラシックバレエのポア ント動作など足関節の底屈強制により足関節後方で骨同士が衝突したり、軟組織がこすれたり、はさみこまれることで痛みが発します。また、足関節後方に三角骨(距骨の後ろあたりにある過剰骨)がある場合、三角骨が周囲の骨に挟まれることなどにより痛みが発する場合があります。

治療、予防とリコンディショニング

治療

- 痛みや腫れが強い急性期では、まずは患部を休ませ、冷やすことが大切です。必要に応じて温めることもあります。超音波治療や低周波治療などの物理療法を用いることもあります。

- 関節の動きを適切に制限するため、テーピングやサポーターの使用も効果的です。

- 痛みが強い時には、ヒアルロン酸やステロイドなどを注入することもあります。

- 保存療法による症状の改善が見られない場合や、骨片が関節内に遊離している状況では、手術を行い、骨棘を取り除く処置をすることがあります。

予防

足首の柔軟性が不足していると、フットボーラーズ・アンクル(足関節インピンジメント症候群)に関わるリスクが増加するため、十分なストレッチを行うことが重要です。また、治療が不十分な足首捻挫や繰り返し発生する足首捻挫は、関節へのストレスを高める原因となります。したがって、足首捻挫を適切に治療することが重要です。

また、その上でテーピングやサポーター、インソールを使用することで関節の不安定性を補うことも選択肢の一つです。

リコンディショニング

リハビリテーションの初期段階では、最初に足関節に荷重をかけない動きの訓練からスタートします。その後、チューブを使って軽い負荷を加えた足関節運動に移行し、段階的にフィットネスバイクやプールでの歩行など、より負荷のある運動へと進めていきます。

1. 負荷をかけないトレーニング

痛みや腫れによって足関節の動きが制限されることがあります。再発を防ぐためには、この可動域を改善して柔軟性を高めることが重要です。最初に、体重をかけず、負荷もかけずに、足の背屈と底屈を実施します。

2. チューブなどを使ったトレーニング

次の段階では、痛みを感じない範囲内でチューブによる負荷をかけたトレーニングを行います。低強度から始めて痛みの状態を確認しつつ、徐々に負荷を上げていきます。

足首周囲・下腿のトレーニングはこちら

3. 復帰の最終段階へのトレーニング

医師と相談し、症状を確認しつつ、水中でのトレーニングやフィットネスバイクなどの体重がかからない運動から始めます。その後、ウォーキング、ジョギング、ランニングへと順に運動の強度を高め、スポーツへの復帰に向けた最終段階のトレーニングを行います。例えば初めのうちは、直線的な前進のランニングを行い、それができるようになったら、後ろ向きでの直進、その後は8の字走り、直角ターン、ジグザグ走りといった、より複雑な動きへと進めていきます。このプロセスを通じて、痛みの状態を常にチェックしながら、競技に必要な動きや筋力、技術を徐々に取り戻していきます。

参考文献

- 『SPORTS MEDICINE LIBRARY』 ZAMST

- Lavery KP, McHale KJ, Rossy WH, Theodore G. Ankle impingement. J Orthop Surg Res. 2016 Sep 9.

記事監修・ドクター紹介

毛利 晃大先生

順天堂大学医学部卒業、日本救急医学会専門医、日本整形外科学会会員

日本医師会認定スポーツ医、日本バスケットボール協会スポーツ医学委員会所属ドクター

長距離ランナーとスリーブ|帝京大学 駅伝競走部インタビュー

長距離ランナーとスリーブ|帝京大学 駅伝競走部インタビュー

筋肉疲労を和らげるためにさまざまなコンプレッションウェア(ギア)が開発されるようになってきています。コンプレッションスリーブもその一つです。トップアスリートの実際の活用シーンを探るため、第100回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝 2024)の出場権を獲得した帝京大学駅伝競走部のお二人に話を伺いました。

筋肉疲労とコンプレッションスリーブ

第99回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝 2023)10区でアンカーを任された日高拓夢選手(4年)にお聞きします。スリーブを使用したきっかけを教えてください。

日高選手:実は高校まで使ったことがなく、大学で初めて使うようになりました。最初こそ少し違和感がありましたが、自分は割りとふくらはぎに負担がかかる走り方なので、スリーブを装着することでふくらはぎの揺れが軽減されるのを実感しました。

パフォーマンスにも影響はありましたか?

日高選手:ポイント練習※ではじめて装着してラストスパートをかけた際に、いつもよりも疲労が残らず自然とスピードもあげられた感覚があったので、試合でも使ってみようという気持ちになりました。結果、2022年10月の1万メートルの試合で自己ベストを更新し、箱根駅伝出場に結びつけることができたと思います。

※ポイント練習とは:ポイント練習は、レース前の高速なペース走や高強度のトレーニングなどを含む総称であり、心肺機能や筋力を向上させる目的で行われます。このようなトレーニングは、走力を向上させるために周期的に実施されます。

つけ始めの違和感はどのくらいでとれましたか?

日高選手:実は1カ月くらいは違和感がありました。でも疲労がたまらなかったという感覚があったので、違和感よりも疲労がない状態で練習をしたい気持ちを優先して継続して使ってみました。

圧迫(コンプレッション)することで筋肉疲労は和らぐの?

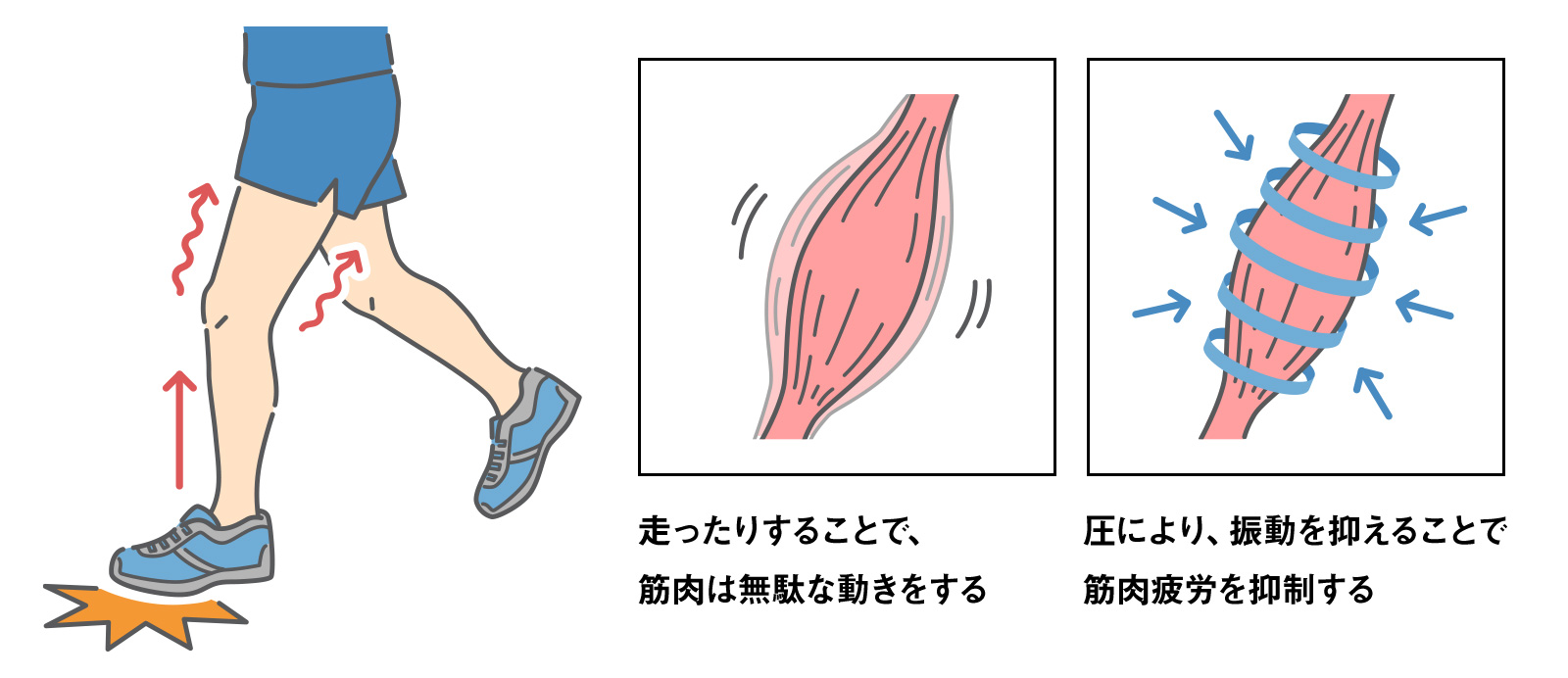

筋肉疲労のほとんどは運動による筋肉の収縮によってもたらされます。そして、疲労は走るという運動とは直接関係ないところでも蓄積していきます。筋肉は走ったり、衝撃を受けたりすることで振動します。人の身体は無意識のうちにこの無駄な振動(揺れ)をコントロールし、抑えようとする力が働きます。こうした余計な筋肉の動きが長時間の運動の中で蓄積され、やがてスタミナロスやパフォーマンスの低下につながると考えられています。

また長距離走では腕が振れなくなることもあります。これは着地時の衝撃が腕にも伝わるためで、足と同様に無駄な筋肉振動が発生します。 このような振動は外部から適度に圧迫(コンプレッション)することで抑えることが期待されています。 多くのカーフスリーブやアームスリーブはこのような考えから開発されています。

寒さ対策としてのコンプレッションスリーブ

次に1万メートルで28分台を記録し、箱根駅伝 2023では3区を走った小林大晟選手(3年)にスリーブを使いはじめたきっかけをお聞きします。

小林選手:10月の試合で初めて使いましたが、そのときは疲労対策というよりも寒さ対策として装着しました。自分はふくらはぎが張りやすい走り方なのですが、スリーブによる疲労軽減も実感できたので、そのまま箱根前の合宿や大事な練習でも使うようにし、箱根駅伝当日も寒さ対策と疲労対策のため、スリーブを装着して臨みました。

駅伝での疲労対策というのは、やはりふくらはぎの疲労対策ですか?

小林選手:そうです。駅伝は硬いアスファルトのロードを走ることで、トラックを走るよりもふくらはぎの負担が大きいと感じています。自分は大学に入ってから疲労骨折を複数回経験していて、走り方にも原因がありますが、ふくらはぎの張りによる疲労にも対策するようにしています。スリーブも対策の一つですね。

寒さも、走りの質やコンディションに影響を与えるのでしょうか?

小林選手:そう思いますし、むしろ結構大事なポイントだと思っています。暑すぎても寒すぎても対策をしないと記録に影響が出ます。暑いより寒い方が記録は出やすいのですが、寒いと筋肉が張りやすくなります。先程話したように、ふくらはぎが張ることで、疲労が蓄積すると記録にも影響しますし、なによりも大きな怪我につながるリスクもあるので、慎重に対策すべきだと思います。

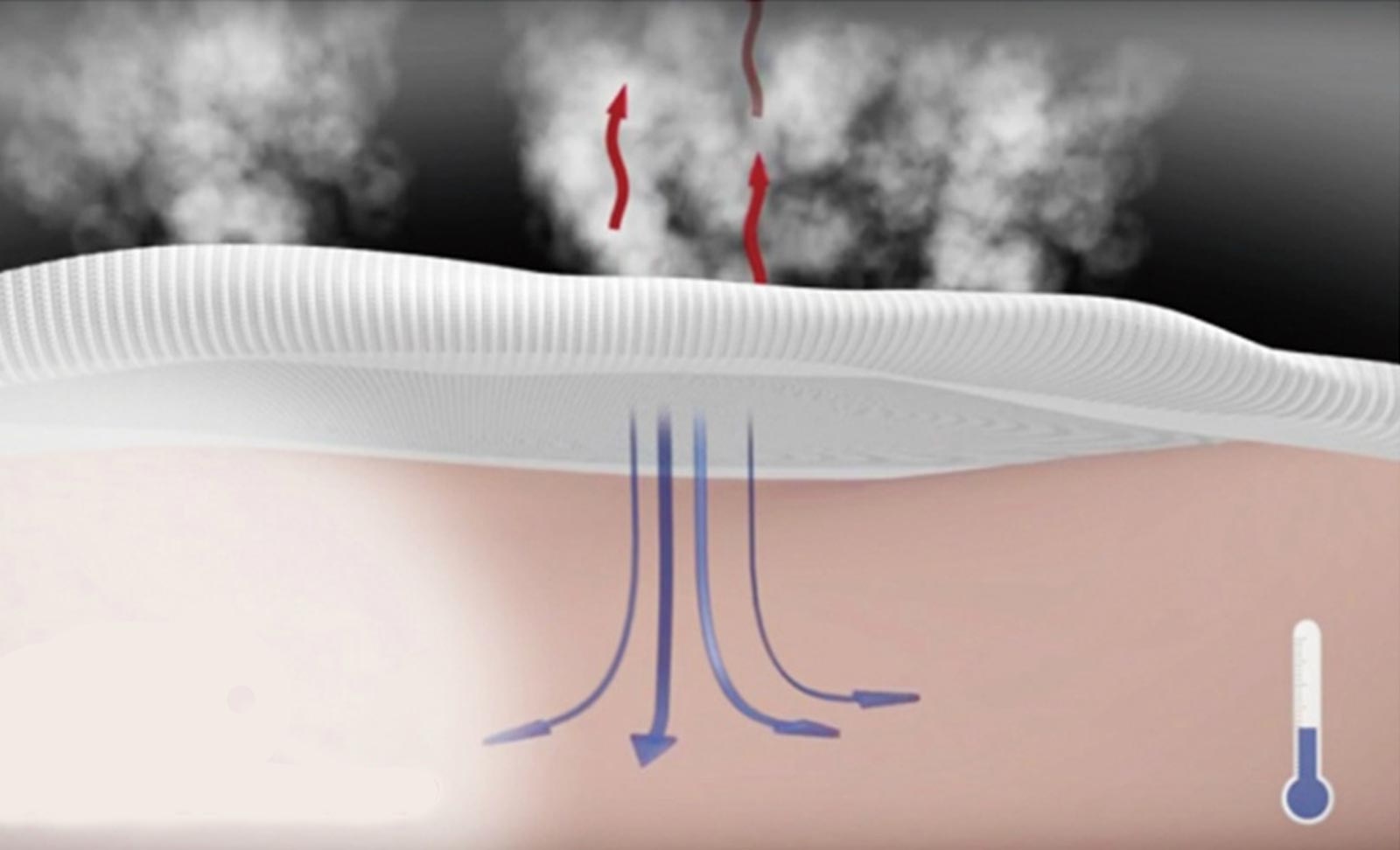

スリーブで寒さ・暑さ対策になるの?

ザムストのコンプレッションスリーブの場合は、HeiQ「SMART TEMP」という生地を採用し、皮膚温に反応して汗を乾かす量を調整することで体温をコントロールします。暑いときには効率的に汗を蒸散して体温を下げ、寒いときには生地が汗を保持することで気化熱による体温低下を抑えます。

2023年9月にこのインタビューが行われた直後、第100回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝 2024)の予選会で、帝京大学は素晴らしい成績で17年連続、25回目の出場を確定しました。前回の大会でシード落ちした悔しさを晴らす活躍を本大会でも期待しましょう。

参考文献

- 『対策HANDBOOK 効果的な疲労対策』ZAMST

テニスとサポーター|トップアスリートインタビュー 日比野菜緒選手

テニスとサポーター|トップアスリートインタビュー 日比野菜緒選手

アスリートが使用するサポーターは競技ごとに特徴があります。例えば体の接触が多いバスケットボールやサッカー、ラグビー等の種目では、衝撃から体を守るという点も重視されます。一方テニスの場合は、ぶつかり合うリスクはほとんどないものの、筋肉疲労やオーバーユースによる怪我の予防という側面が強くなります。また、選手によってサポーターの選び方や使用法も異なります。今回はオリンピックに日本代表として2大会出場し、女子の世界ランキングで日本人トップ(2023年11月取材時点)のテニスプレイヤー日比野菜緒選手の考えるサポーターのメリットについてヒアリングを行いました。サポーター選びの参考にご覧ください。

テニスプレイヤーの選ぶサポーターとは

サポーターを使用しはじめたきっかけを教えてください

左足首で三角骨障害(足関節後方インピンジメント症候群)を経験した時、初めてサポーターを試しました。靴ひものように締めるタイプのサポーターなど、様々な種類を試した後、マジックテープで手軽に固定できるA1を選びました。装着が簡単で、すぐに足にフィットし、しっかりとした固定感が得られるため、足首用のサポーターとしてはA1を選んでいます。

どういう時に足首サポーターをつけていますか

通常は、怪我をした後の回復期間中に、再発を防ぐためにサポーターを使用しています。選手によっては、怪我を経験したことで、サポーターなしでのプレーに不安を感じ、治癒後も予防目的でサポーターを継続して使うことがあります。私の場合は、プレーに集中するためには身につけるものが少ないほうが良いと考えており、完全に回復したと判断したらサポーターを外しています。

アームスリーブについては疲労軽減目的で使用されていますか

私はアームスリーブが大好きなんです(笑)。アームスリーブ本来の目的から少しそれるかもしれませんが、私は疲労軽減というよりは、日焼け防止やUVカットのために使っています。日焼け対策としてアームスリーブを利用する女性は意外と多いのではないでしょうか。一方で、最近の試合では会場が寒かったので、寒さから守るのにも役立ちました。また、程よい締め付け感があり、プレーのしやすさを感じています。

日比野選手が、暑さ・寒さ対策にアームスリーブを重宝しているのには、理由があります。アームスリーブの生地(HEIQ SMART TEMP)は皮膚温に反応して汗を乾かす量を調整することで体温をコントロールしています。 暑いときには効率的に汗を蒸散して体温を下げ、寒いときには生地が汗を保持することで気化熱による体温低下を抑えます。

ランニングにアームスリーブ・カーフスリーブがおすすめな理由

FILMISTA WRISTの使用目的を教えてください

以前は、サポーターは怪我をした後にのみ使用するものと考えていましたが、現在は怪我の予防として非常に重要だと理解しています。テニスは手首に大きな負担がかかるスポーツなので、特に手首の怪我を予防するために、今シーズンは冬の時期にFILMISTA WRISTの使用を検討しています。

日比野選手がテーピングではなくサポーターを好んで使用されているのはなぜですか

以前、骨挫傷により手首を痛めた際にテーピングを利用したことはありますが、自由度が低く、プレーに影響があったように感じました。FILMISTA WRISTのようなタイプのサポーターは、テーピングより軽量でありながら、必要なサポートが実現できている点が良いですね。さらに、手首のテーピングは一方の手だけで巻くのが難しいですが、FILMISTA WRISTなら一人でも簡単に装着できます。

もう一つ理由があって、テニスプレイヤーとしてというよりは、私の価値観に関係するのですが、サポーターのほうが環境に優しいと思っています。テーピングだとやはり使用の度にゴミが出てしまいますよね。だから、サポーターで代用できる人は積極的にサポーターを使用することをおすすめしたいです。長い目で見るとお財布にも優しいですよね。

Top athlete

関連商品を利用しているトップアスリート

日比野菜緒

テニス

- 所属

- 株式会社ブラス

- 生年月日

- 1994年11月28日

- 出身地

- 愛知県一宮市

- 主な経歴

- 2013年:プロ転向

- 2015年:タシケント・オープンでプロ転向後初となるWTAツアー優勝

- 2016年:リオデジャネイロオリンピック日本代表としてシングルス出場。ASBクラシック ベスト8

- 2019年:花キューピット ジャパンウイメンズオープンテニスチャンピオンシップス シングルス・ダブルス同時優勝

- 2021年:東京オリンピック日本代表としてシングルス・ダブルス出場

- 2023年:プラハ・オープンでシングルス・ダブルス同時優勝

テニスとインソール|トップアスリートインタビュー 日比野菜緒選手

テニスとインソール|トップアスリートインタビュー 日比野菜緒選手

テニスは代表的な生涯スポーツとして知られており、健康増進への期待が大きい種目の一つです。一方で「足ニス」と言われるほどフットワークが重要なため、足首捻挫などの怪我に悩まされることも少なくありません。足の負担軽減のためにトップアスリートはインソールをどのように活用しているのかを探るため、今回はオリンピックに日本代表として2大会出場し、女子の世界ランキングで日本人トップ(2023年11月取材時点)のテニスプレイヤーの日比野菜緒選手にお話を聞きました。

テニスと怪我

テニスで起きやすい怪我について教えてください

私自身の経験としては足回りの怪我が多かったですね。大きなところでは、左足首の三角骨障害(足関節後方インピンジメント症候群)があります。また数年前の試合中に足首捻挫を経験しています。

他の選手の状況を見ると、やはり手首の怪我はよく聞きます。突発的な怪我では足首捻挫が目立ちますね。また、長期間にわたる怪我では、選手生命に影響を及ぼす可能性のある腰の怪我が怖いですね。

怪我のリスクを小さくするために、ウォーミングアップやストレッチはどの程度実施していますか

若い時はストレッチにそこまで注意を払っていませんでしたが、年齢が上がるにつれて、身体のメンテナンスの重要性がよくわかるようになりました。例えば、練習前には約1時間、慎重に身体を動かすようにしています。練習が終わった後は、会場で軽くストレッチをし、部屋に戻ってからはさらにストレッチをし、身体をほぐし、マッサージガンを使ったセルフマッサージを行っています。疲れを感じた時は、アイスバスに入ることも好んでいます。

さらに、ツアーで世界を回る中で体調を崩すこともあるため、サプリメントを使ってビタミンを摂るなど、細かいケアにも気を配るようになりました。

トレーニングやサプリ等の情報はどこから入手していますか

今は主にトレーナーさんから情報をもらっていますが、セルフケアに関しては自分自身で考え、実施していくことも重要だと考えています。

特に若手の時期は、コーチやフィジカルトレーナー、ケア専門のトレーナーを全て揃えることは難しいです。海外でのトレーニングや試合では、国内とは異なり、常に相談できる相手がいるわけではなく、必要な情報や環境が整っているとは限りません。そのため、自分で考え、対応する能力が求められます。

テニスとインソール

使用しているインソールについて教えてください

カスタムバランスを、練習時にも試合時にも使用しています。足とインソール、シューズがぴったりと一体になっている感覚があり、とても安心感があります。私は他のインソールをほとんど試した経験がないので、直接的な比較は難しいですが、インソールを使ってみていただくと、ショットを打つ時の踏ん張りなどにその恩恵を感じるのではないでしょうか。 左右に振られても流れることなくしっかりと切り返せる感覚が得られるかもしれません。

インソールによる足への負担軽減は実感していますか

足の特定部位への負担軽減という側面では、私はインソールをずっと使用したままになっているので効果を明確にお伝えすることはできないのですが、ここ数年、大きな怪我がないという意味で、私はつけていたほうが安心してプレーに集中できます。

プレーするコートの種類によっても影響は異なりますか

クレーコートは滑りやすいため、捻挫のリスクが高まると思われます。芝のコートは、場所やその日のコンディションによって性質が異なるので予想しない怪我のリスクがあります。私の場合、自分に合ったインソール、合ったシューズの組み合わせを実現できたことにより、異なるサーフェスでも違和感なくプレーできています。

パフォーマンスへの影響を感じることはありますか

ずっと装着しているので、良い意味でインソールを入れた状態に慣れてしまっている分、明確にお伝えするのは難しいのですが、テニスでの経験に基づいて言うと、「切り返した時にバランスが崩れない足元をつくる」という点がメリットの一つかと感じています。

テニスにおすすめのインソール3選

日比野選手が使用しているカスタムバランスの他に、フットクラフトスタンダードやフットクラフトアジリティグリップがおすすめです。

カスタムバランス

カスタムバランスは一人ひとりの足の形を専用機器で分析し、足の強さを引き出す「ウィンドラスメカニズム」を用いて成形します。日比野選手をはじめ、多くのトップアスリートが採用しています。

フットクラフトスタンダード

レディメイドでありながら、オーダーメイドのカスタムバランスと遜色のないアーチ引き上げ効果を実現したのがフットクラフトです。3つのアーチタイプ(LOW・MIDDLE・HIGH)から選ぶことができ、ご自身に適したアーチタイプを選ぶことでオーダーメイドのようなフィット性を与え、理想的な足のバランスに導きます。

フットクラフトアジリティグリップ

フットクラフトスタンダードの機能はそのままに、優れたグリップ性能のトップコートにより、よりスムーズなターンや切り返しへと導きます。特にバスケットボールやテニス、バドミントンなど切り返しの激しいスポーツにおすすめです。

参考文献

- Spring KE, Holmes ME, Smith JW. Long-term Tennis Participation and Health Outcomes: An Investigation of "Lifetime" Activities. Int J Exerc Sci. 2020 Sep

- 『INSOLE GUIDEBOOK』ZAMST

Top athlete

関連商品を利用しているトップアスリート

日比野菜緒

テニス

- 所属

- 株式会社ブラス

- 生年月日

- 1994年11月28日

- 出身地

- 愛知県一宮市

- 主な経歴

- 2013年:プロ転向

- 2015年:タシケント・オープンでプロ転向後初となるWTAツアー優勝

- 2016年:リオデジャネイロオリンピック日本代表としてシングルス出場。ASBクラシック ベスト8

- 2019年:花キューピット ジャパンウイメンズオープンテニスチャンピオンシップス シングルス・ダブルス同時優勝

- 2021年:東京オリンピック日本代表としてシングルス・ダブルス出場

- 2023年:プラハ・オープンでシングルス・ダブルス同時優勝

インソール売れ筋ランキング|スポーツインソール23年上半期5選

インソール売れ筋ランキング|スポーツインソール23年上半期5選

スポーツインソールを選ぶ際には、オーダーメイドかレディメイドか、アーチサポートの有無、クッションの性能など、さまざまな基準があります。また、スポーツの種類によっておすすめも異なり、口コミだけでは選びにくいこともあります。そこで、今回はザムスト公式オンラインショップでの2023年上半期に売れたスポーツインソールのトップ5をご紹介します。選び方に迷った時の一助として、ぜひ参考にしてみてください。

スポーツインソールの選び方早見表

そもそもスポーツインソールとは?

インソールのうち、足裏への衝撃吸収などの機能や、足アーチ(土踏まず)をサポートする機能を有したインソールを「機能性インソール」や「高機能インソール」と呼びます。

「スポーツインソール」は機能性インソールのうち、スポーツでの激しい動きにも追従し、足のサポートやパフォーマンスアップを目的としたインソールのことを指します。

スポーツインソールの選び方は

足の悩みや使用シーン(スポーツ種目)に応じて選びます。選び方の早見表を参考にしてください。フットクラフトには7種類の商品がありますが、スタンダード、アジリティグリップ、フットボールスタイル、スタンダード クッション+の4商品は足アーチサポート機能付きのモデルです。3つのアーチタイプから選べ、足の形状に合わせて足アーチをサポートします。アーチサポート付きの4商品は、30日間の返品・返金保証も付いています。

それ以外のクッションド for SPORTS、クッションド for RUN、クッションド for WALKはクッション機能に特化したシリーズでお求めやすさが人気です。また、ザムスト公式オンラインショップでは取り扱っていませんが、本人の足に合わせて一つひとつ成形するオーダーメイドのカスタムバランスというモデルもあります。

2023年度上半期ベスト5

フットクラフトスタンダード

1位は商品名の通りスタンダードなタイプのフットクラフトスタンダード。ランニングから球技まで、ほとんどのスポーツで快適に使用できるため、迷った場合はまずスタンダードを試すことをおすすめします。足裏はもちろん、ふくらはぎやすねへの負担を軽減します。

特徴

- 3つのアーチタイプから選べる

- ウィンドラスメカニズムに基づく理想のアライメントを実現

- 独自の3層構造で高い安定性としなやかなサポートを両立

- かかともしっかりホールド

ユーザーの声

疲労がたまってくると、足裏のアーチがベタッと下がってきてしまいます。足の形にあったインソールを使うことで、バランスが取れた適正なアーチを保ち続けることができます。装着中は疲労が軽減されやすくなるので、大きなトラブルが起きにくくなると感じています。

30代女性(ランニング)

フットクラフトスタンダード クッション+

2位に選ばれたのは、スタンダードなタイプにさらに衝撃対策を施したクッション+が選ばれました。このクッション+もさまざまなスポーツでご利用いただけますが、特にジャンプによる激しい着地で足を痛める不安のある方が購入されているようです。

特徴

- フットクラフトスタンダードの特徴に加え、着地時の衝撃吸収力を強化。

- 優れた衝撃吸収性を持つ素材を採用し、着地時の前足部、踵の負担を軽減。

ユーザーの声

サポーターを買ったときに、ソールも紹介してもらって、お取り寄せしてもらいました。ソールを入れることによってバランスが取りやすくなり、足への負担も軽くなりました!

10代学生(陸上)

フットクラフトアジリティグリップ

3位にはバスケットボールやバドミントンなど、急な切り返しやターンなどのアジリティ(敏捷性)が求められるプレイヤーに人気のアジリティグリップが入りました。足裏に接するトップコートと呼ばれる層に、グリップ性能に優れた素材を採用することで、地面を力強く捉えることに優れたインソールです。

特徴

- フットクラフトスタンダードの特徴に加え、グリップ性能に優れた素材を採用。

- スムーズなターンや切り返しに導くグリップ性能。

ユーザーの声

バッシュとのフィット感を感じました。インソールを入れる前は、バッシュの中で靴下が滑るような感覚をいつも抱いていました。今はそのイメージがなくなり、バッシュと足との一体感を得られるようになりました。動きやすさを実感しているのでこれからも使おうと思います。

20代男性(バスケットボール)

フットクラフトフットボールスタイル

4位はサッカーに特化して開発されたフットクラフト フットボールスタイルがランクインしました。サッカー特有のタイトなスパイクにもフィットするスリム設計を採用しつつ、ウィンドラスメカニズムを利用して足の剛性(強さ)を高めることで、サッカー特有の足の負担を軽減します。グリップ力にも定評があり、切り返しに自信が持てるようになったという評価も頂いています。

特徴

- サッカースパイク専用設計を実現

- 素早い切り返しに導くグリップ性能

- 踵と前足部に厚みを持たせた着地時の衝撃対策

- 足裏の負担を軽減する3Dアーチサポート

ユーザーの声

スパイク内でのずれが少ないことから、切り返しの動きがしやすいと感じています。ずれるという感覚をなくすために、実はいろいろ試行錯誤をしていました。今は、機能性ソックスとインソールを組み合わせることで、そのずれる感覚が大幅に軽減されました。

20代男性(サッカー)

フットクラフトクッションド for WALK

5位には衝撃対策性能に特化したクッションドシリーズのうち、クッションド for WALKが入りました。このシリーズは衝撃対策をしつつ、軽さと薄さにはこだわりたいという人に最適です。重さは片足(Lサイズ)の場合でも約32g。インソールの交換による違和感が少なく自然な履きごこちです。クッションド for WALKは心地よいクッション性と足あたりによりウォーキングを楽しむ方に選ばれています。

特徴

- 着地時の衝撃から足を守る優れた衝撃吸収素材

- ソフトに足裏を支える3Dアーチ設計

- ヌバック調の生地による優しい足当たり

ユーザーの声

ドラッグストアで購入したインソールと交換しましたが、明らかに足底部の疲れが緩和されました。

30代女性(ウォーカー)

参考文献

- 『INSOLE GUIDEBOOK』ZAMST

Products

この記事で紹介した商品

ザムスト Footcraft FOOTBALL STYLE(インソール)

高機能インソールの機能はそのままに、

サッカープレイヤーに向けた高機能インソール

足の剛性を高め、ブレない軸に導き、グリップ力をもたらす。

野球肘|症状と予防 オーバーユースに起因する肘のスポーツ障害

野球肘|症状と予防 オーバーユースに起因する肘のスポーツ障害

ジュニア期の野球投手によく見られるスポーツ障害の一つが野球肘で、投球過多やオーバーユースが原因となっています。この障害は成長期の骨に影響を及ぼし、肘の痛みだけでなく、将来的な骨の変形という深刻な問題を引き起こすことがあります。このため、甲子園に出場する投手たちは、肘の状態を詳しく調べるメディカルチェックを受けることが必須となっています。バレーボール、テニス、やり投げなどオーバースローの動作を行う選手にも同様のリスクがあります。

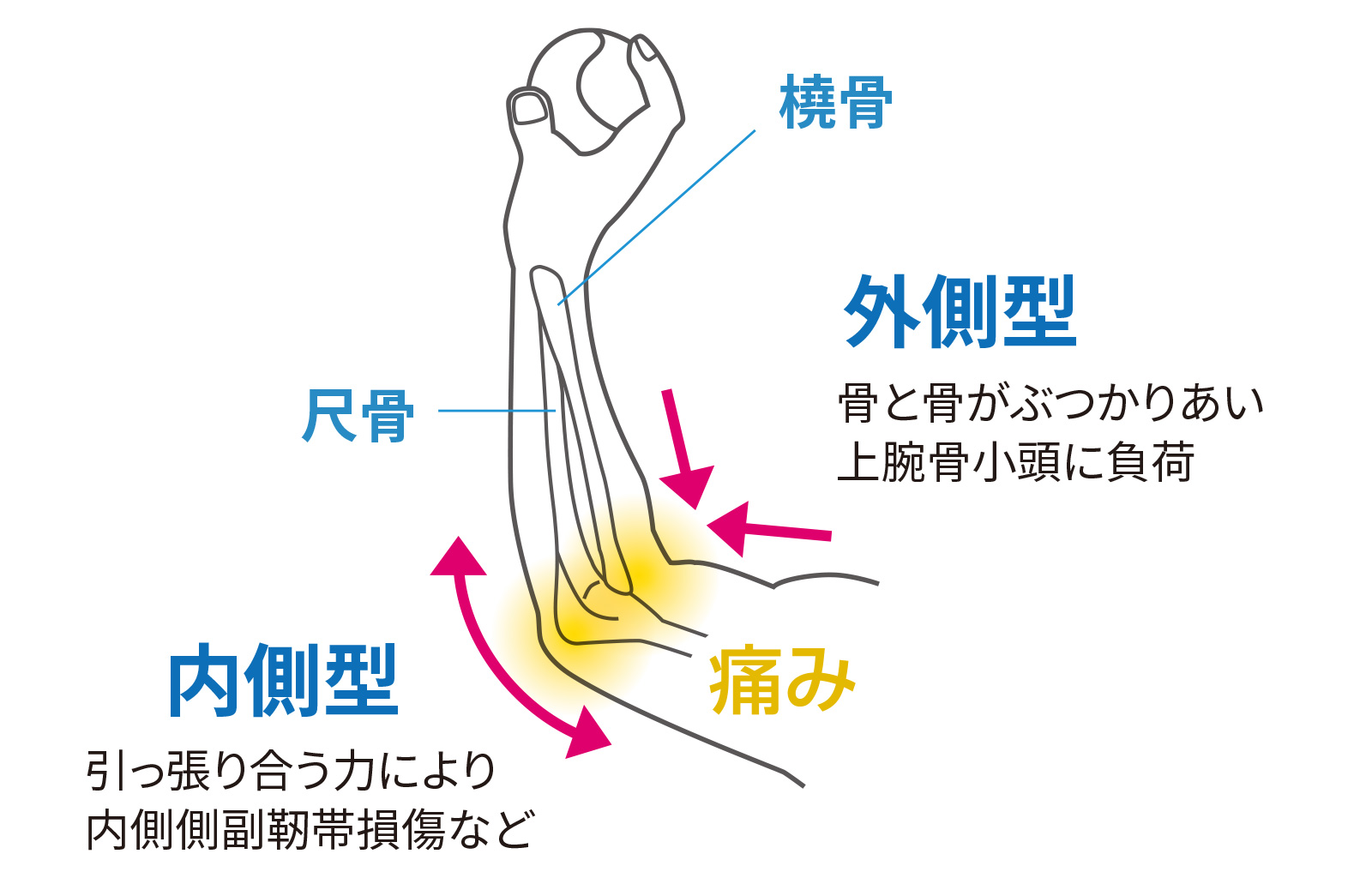

野球肘とは

野球肘はその名が示す通り、主に野球における投球動作により引き起こされるスポーツ障害です。特に10歳から16歳の成長期にある投手に多く見られ、オーバーユース(使い過ぎ)が原因となります。この障害は、投球する側の肘の①内側、②外側、③後方(肘頭)に痛みを生じさせることが主な症状です。

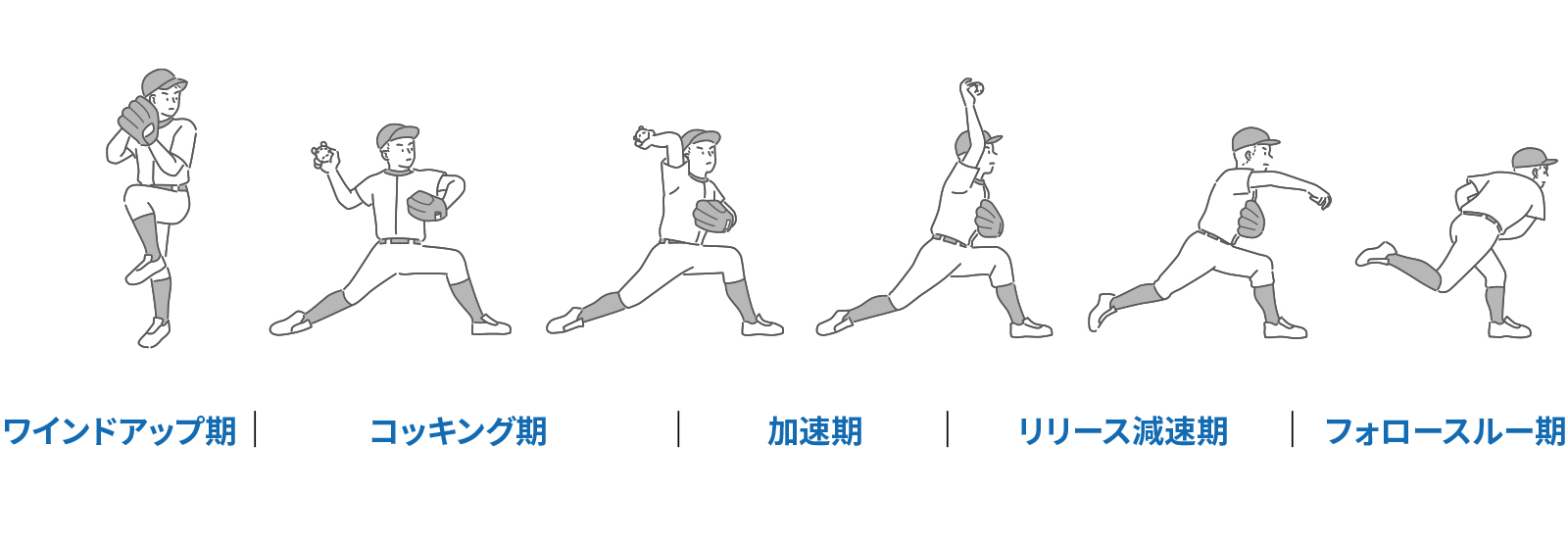

野球の投球動作は、ワインドアップ期、コッキング期、加速期、リリース減速期、フォロースルー期の5相に大別され、野球肘は特にコッキング期、加速期、フォロースルー期の動作が影響します。

内側型の野球肘

内側型の野球肘は、投手が足を踏み込んで接地した時からボールが手から放されるまでの動作(コッキング後期~加速期)の繰り返しによって引き起こされます。この動作の間に、肘関節は外反し、肘の内側に牽引力が加わります。この力の影響で、内側側副靱帯などが伸び、損傷を受ける可能性があります。さらに重い症例では、上腕骨内側上顆(じょうわんこつないそくじょうか)が剥離骨折することもあります。小学生に多いのはこの内側型の野球肘です。

外側型の野球肘

外側型の野球肘も同じ動作時(コッキング後期~加速期)の負荷によります。肘の内側が牽引力を受ける一方で、外側には圧迫力が働きます。この力によって上腕骨小頭に負荷がかかり、結果として骨の壊死(えし)、欠損、遊離体などの離断性骨軟骨炎が生じます。

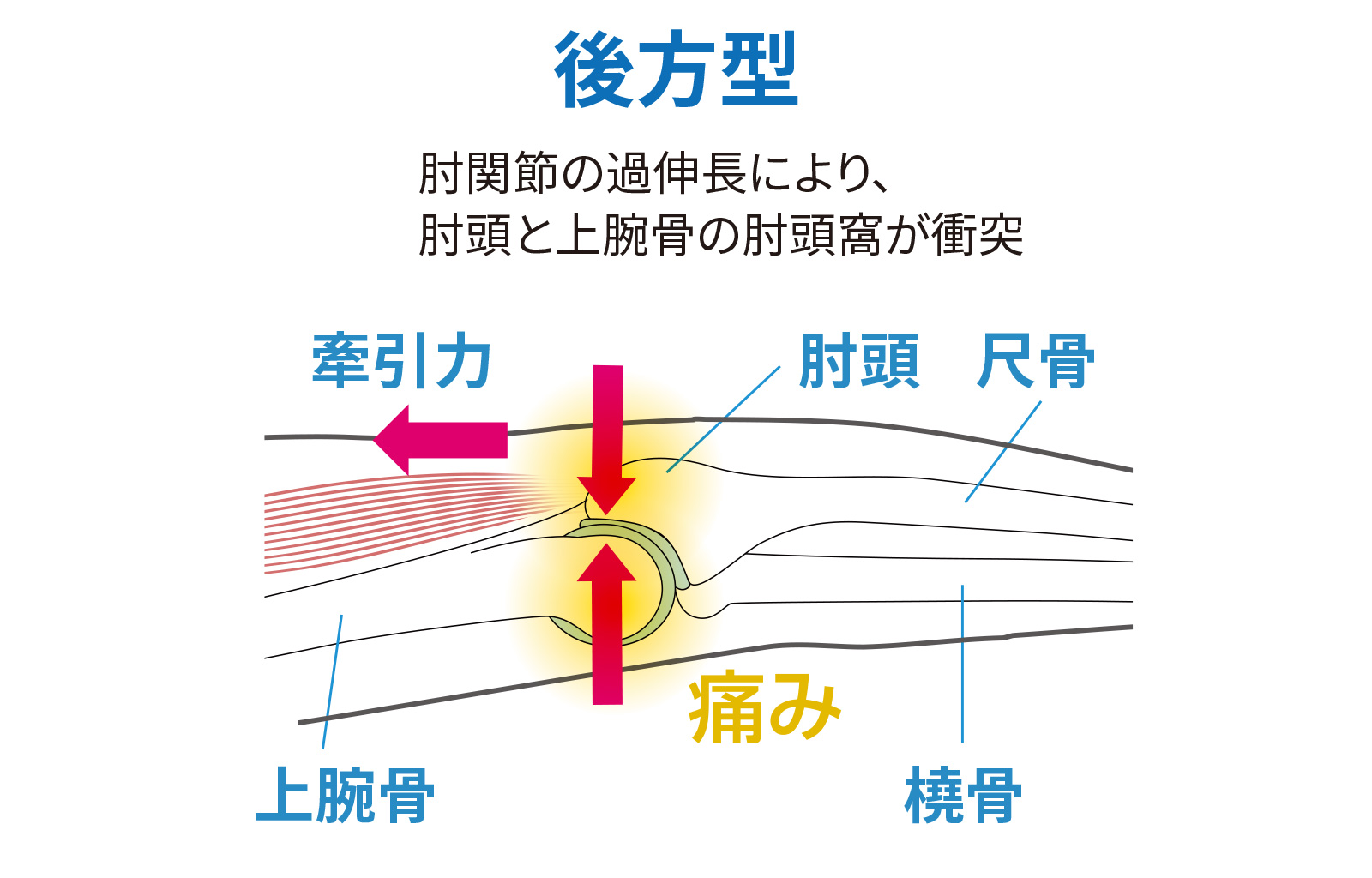

後方型の野球肘

フォロースルー(ボールが手を離れて投球が終わるまでの動作)における負荷が、原因となります。この時、肘関節が過度に伸ばされることで、尺骨肘頭に牽引力が働き、それが繰り返されると剥離や疲労骨折などの問題が発生する可能性があります。

特に外側型の野球肘は注意が必要です。痛みが認識しづらい(発見が遅れやすい)ことに加え、進行によっては手術が必要です。また競技復帰が困難になることも多く、それだけに早期発見が重要です。

野球肘の症状

内側型:肘の内側にはっきりとした圧痛(押さえると痛みを伴う)や腫れ、投球時の肘の痛みが見られます。また、肘の動きが制限される場合もあり、時折、小指側にしびれを感じることがあります。

外側型:肘の外側部分に痛みに加え、ロッキング症状(ロックされたように動かせない状態)が出ることもあります。前述の通り、痛みが少ない傾向にあり、痛みを感じはじめた時には進行しているケースがあるので注意が必要です。

後方型:肘の後ろ側に圧痛があり、投球時に痛みが生じます。また、ロッキング症状を示すことがあります。

野球肘の治療とリコンディショニング

肘に痛みを感じたらどうすればよい?

まず、主原因であるオーバースローのピッチング動作の休止を徹底しましょう。この時、疲労だろうと安易に考えることは禁物です。すぐにスポーツドクターまたは整形外科を受診しましょう。

野球肘の治療とは?

- オーバースローによるピッチング動作を休止し安静にします。

- 骨に変化が見られる場合は、少なくとも3ヶ月以上のスローイング動作を休止する必要があります。

- 骨に変化がある場合には、1年から3年程度の長期にわたるフォローアップ(経過観察)が必要です。

- 肘がロッキングするような遊離骨片がある場合は、その骨片を取り除く手術が必要になることがあります。

予防のために心がけることは?

地域によっては、少年野球選手を対象とした「野球肘検診」が行われています。投球フォームや体のケアに関するアドバイスなどに加え、超音波検査により発見の難しい離断性骨軟骨炎のチェック等が行われます。野球肘検診の機会がある場合には積極的に参加しましょう。

また、痛みを自覚できない場合でも、肘に違和感(伸びにくい、曲がりにくい)がないかは日頃から意識し、不安があればすぐに整形外科の診察を受けましょう。

野球肘のリコンディショニング

ストレッチング:練習前後のストレッチングは、全ての障害を予防するために重要です。肩や肘などを中心に行いましょう。ピッチングが全身運動であるため、股関節や体幹の柔軟性を保つことも大切であり、特に肘関節の場合は前腕屈筋群と伸筋群を重点的にストレッチすることがポイントです。

前腕・手首のストレッチ

アイシング:ピッチング後のアイシングも推奨します。ただし、「痛みを感じたり、投球数が多くなったりしても、アイシングをすれば大丈夫」ということではありません。

投球制限のルールづくり:骨が柔らかい成長期では、投げ過ぎないことが最も効果的な予防法です。ただし「これ以上投げると障害を起こす」、「これ以下であれば安全」という明確な基準がないため、チームで投球数や連投の禁止などのルールを決めておくことを勧めます。

参考文献

- 『Sports Medicine Library』ZAMST

- 『対策HANDBOOK 肩・ヒジ・手首・指の痛み』ZAMST

- 医療情報科学研究所 『病気がみえるvol.11 運動器・整形外科』メディックメディア

記事監修・ドクター紹介

毛利 晃大先生

順天堂大学医学部卒業、日本救急医学会専門医、日本整形外科学会会員

日本医師会認定スポーツ医、日本バスケットボール協会スポーツ医学委員会所属ドクター

土踏まずとは|土踏まずの役割と足裏トレーニング

土踏まずとは|土踏まずの役割と足裏トレーニング

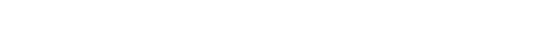

土踏まずとは足の骨が形成しているアーチ状の構造を指します。英語では「Arches of the Foot」と表記するため、足アーチと同義といって良いでしょう。この土踏まずの独特の形状は二足歩行を行う人類独特のもので、他の霊長類では見ることができません。今回は、私達が長距離を走ったり、自在にジャンプしたりするために不可欠な足の構造について整理します。

土踏まずの役割

土踏まずとは?

土踏まずは、2つの縦アーチ(内側縦アーチ、外側縦アーチ)と横アーチの3つがあり、体重を支えて直立姿勢を保ち、移動を円滑にする機能を有します。尚、横アーチを前部と後部に分けて考える場合もあります。

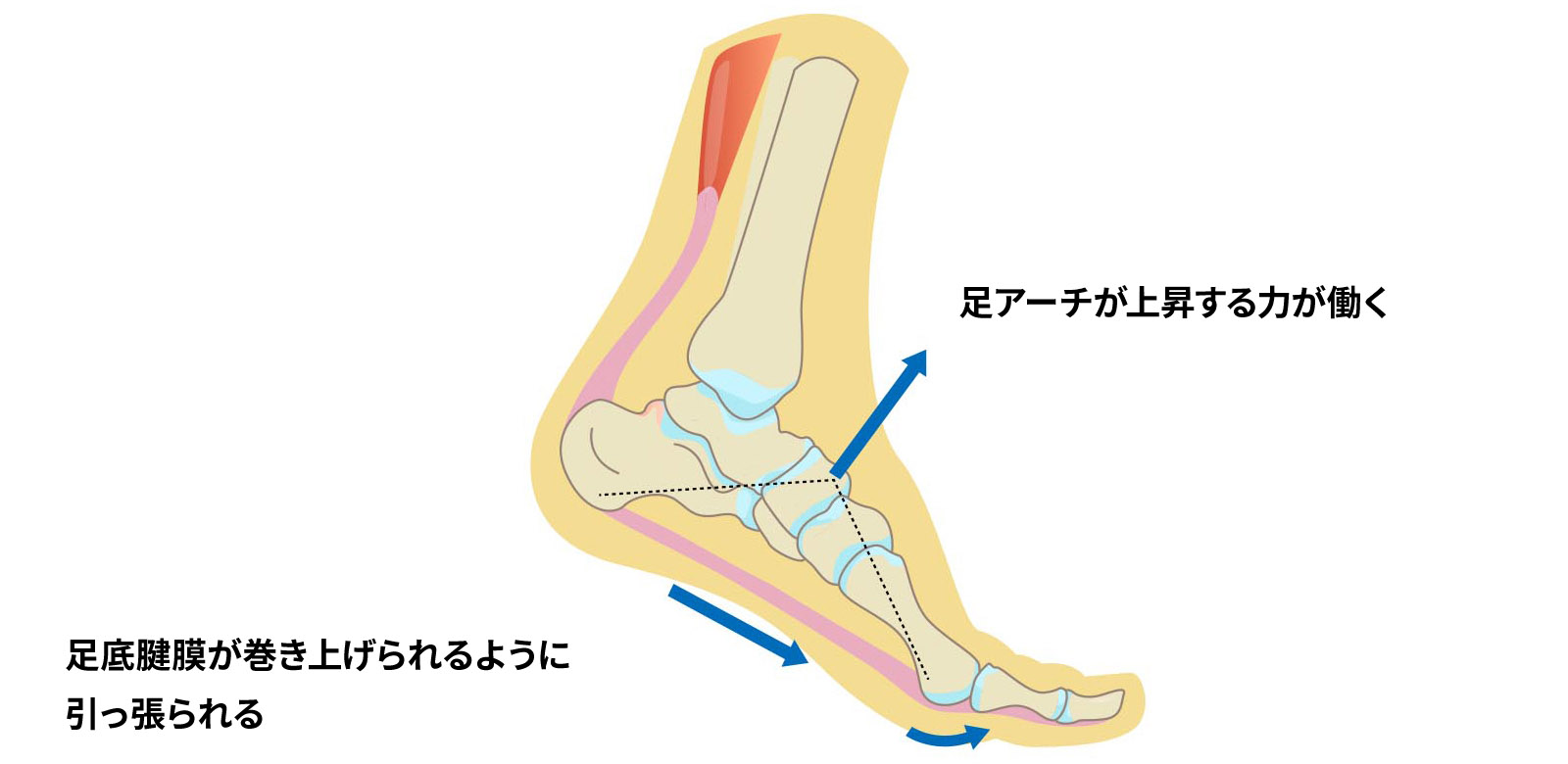

これらのアーチは中足骨と、その後ろにある7つの骨(距骨・踵骨・舟状骨・内側楔状骨・中間楔状骨・外側楔状骨・立方骨)の形状によって形成されており、靭帯と足の外在筋、内在筋に支えられています。 また足底腱膜という筋膜が肥厚してできた膜が、足底を縦に走り、アーチ構造をサポートするとともに、体重移動を円滑にするウィンドラスメカニズム(巻き上げ機構)を成り立たせています。

土踏まずの主な役割とは?

- 凹凸のある地面に足を適応させます。

- 体重を分散します。

- 歩行時、ジャンプ動作時の衝撃を吸収します。

- ウィンドラスメカニズムにより体重移動を円滑にします。

このうち、衝撃を吸収し、地面に適応するために足は柔軟である必要があります。一方、前に推進するためには、剛性が高い必要があります。人類の足は土踏まずを含む独特の形状により、柔軟性と剛性(強さ)の両方を兼ね備えているのです。

内側縦アーチと横アーチ

土踏まずのアーチ構造のうち、体重の分散や衝撃の吸収には内側縦アーチの役割が大きいとされてきました。インソールの機能などを説明する際に使われる「アーチを支える」といった表現は、主に内側縦アーチのことを指します。一方で最近の研究によると足の剛性において、横アーチが重要な役割を担っていることが分かってきました。

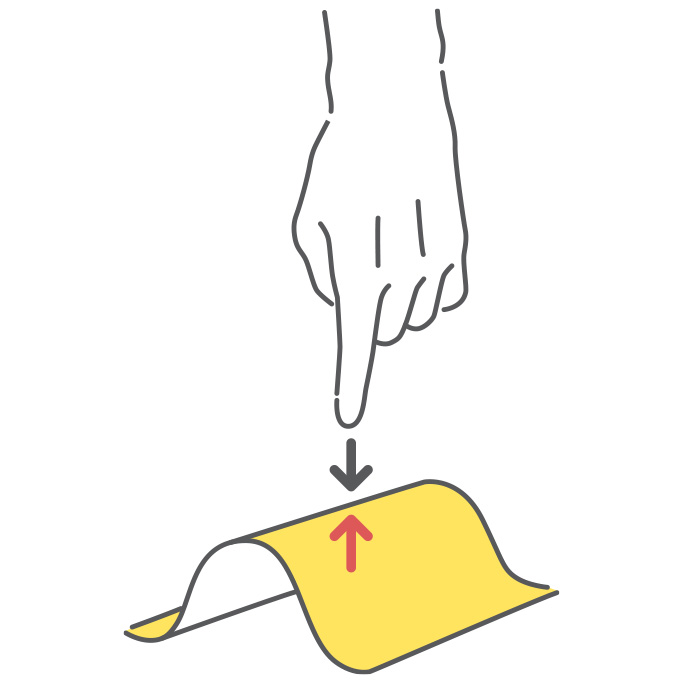

この足の剛性については、紙幣やトランプをトンネルのように曲げると理解しやすくなります。中央部を指で押すと弾性や硬さが生まれていることが分かるでしょう。この3つのアーチの形状と足底腱膜のはたらきにより、着地時に衝撃を吸収するとともに、そのエネルギーを歩行時の推進力としてバネのように機能させることが出来るようになっています。

土踏まずに関係する足のトラブル

土踏まずの形状は人により様々ですが、変形が顕著な場合にはトラブルを抱えやすくなります。

扁平足:足全体が地面に触れるように、足の縦アーチが低下するか消失している状態です。足の衝撃を吸収する機能が不十分で疲れやすくなりますが、歩行に影響があるなど重症の疑いがない限りは、個体差の範囲と考えられ、足底筋の強化やアキレス腱のストレッチ、アーチサポート付きのインソールの使用などで対応します。

扁平足|原因と症状 インソールは扁平足に良いのか?

https://www.zamst-online.jp/hpgen/HPB/entries/159.html

凹足:足の縦アーチが異常に高くなります。土踏まずが高すぎても衝撃吸収能力が低下し、母趾球部とかかとにかかる負担が大きくなります。扁平足と同様に多少の変形であれば過度な心配は必要ありません。

開張足:横アーチがなくなり、中足骨(足の甲にある5本の細長い骨)が扇のように広がっている状態を指します。外反母趾になるリスクが増えます。

足アーチ崩れによる足の変形|開張足・凹足・扁平足など

https://www.zamst-online.jp/hpgen/HPB/entries/180.html

外反母趾:足の親指が小指側にくの字に変形して、親指の付け根で痛みや腫れが現れる症状で、土踏まずの形状の変化や低下が原因になる場合があります。

外反母趾|症状と予防 スポーツ選手にも起こる足の親指の痛み

https://www.zamst-online.jp/hpgen/HPB/entries/178.html

足底腱膜炎:主にランニングやジャンプ動作を繰り返すことなどで足底への負担が大きくなり、腱の変性や炎症が起こってしまうことで発生するケガです。オーバーユースが主な原因のため、痛みを感じたらすぐに安静にし、足底の負荷を軽減します。足底腱膜に影響する筋群のリラクゼーションを目的として、ストレッチングを行い、症状が軽くなってきたら、少しずつ足底の筋力強化を行います。

足裏を鍛えるストレッチとトレーニング

土踏まずに関係する足のトラブルの保存療法の一つに、アーチサポート付きのインソールの使用があげられます。そのためにも、まずは自分の土踏まずの形状を知るところからはじめましょう。自宅で簡単に診断出来る方法については、「あなたの足裏のアーチにおすすめの、スポーツインソールの選び方」をご覧ください。

また、保存療法として推奨される足底筋の強化やアキレス腱のストレッチには以下のようなものがあげられます。(ただし、足底腱膜炎の場合は足底の筋力強化は症状が軽くなってから行います)

足裏・足趾のストレッチ1

指の間に手を入れ、ゆっくりまわします。

足裏・足趾のストレッチ2

足を手で覆い、指を曲げます。15~30秒キープし、反対側も同様に行います。

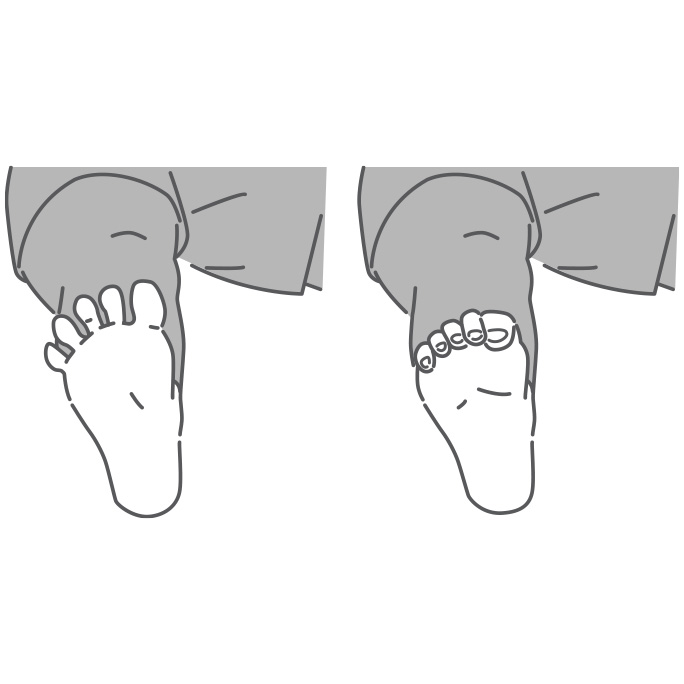

足裏・足趾のトレーニング

タオルギャザー

タオルを足の指でたぐり寄せます。なるべく大きな動作で行います。 慣れてきたらペットボトルなどをタオルの上に置いて強度を上げます。

足裏・足趾のトレーニング

グーパー運動

足の指を開いたり、閉じたりする動作を繰り返します。開くときは左右に大きく開き、指を反らします。 出来る限り大きく動かしましょう。

アキレス腱のストレッチ

足を前後に開いて、壁に両手をつきます。後ろの足のかかとが上がらないように注意しながら前の足を曲げて体重を前にかけます。

参考文献

- 『Sports Medicine Library』ZAMST

- 『対策HAND BOOK 足の痛み』ZAMST

- 医療情報科学研究所 『病気がみえるvol.11 運動器・整形外科』メディックメディア

- Chauhan HM, Taqi M. Anatomy, Bony Pelvis and Lower Limb: Arches of the Foot. [Updated 2022 Nov 9].

- Chauhan HM, Taqi M. Anatomy, Bony Pelvis and Lower Limb: Arches of the Foot. [Updated 2022 Nov 9].

記事監修・ドクター紹介

毛利 晃大先生

順天堂大学医学部卒業、日本救急医学会専門医、日本整形外科学会会員

日本医師会認定スポーツ医、日本バスケットボール協会スポーツ医学委員会所属ドクター